- Вид работы: Дипломная (ВКР)

- Предмет: Культурология

- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 82,34 Кб

Образ еврея у православного населения Российской империи конца XIX – начала XX вв.

Образ еврея у православного населения Российской империи конца XIX – начала XX вв.

Содержание

Введение

Глава I. Характеристика научно-теоретических проблем имагологии в контексте изучения проблем этнорелигиозной образности

.1 Актуальные проблемы исторической имагологии в контексте развития «новой исторической науки»

.2 Пространство интеллектуальной истории в контексте проблем исторической имагологии

.3 «Свои» и «иные» в контексте позиционирования еврейства

.4 Место церкви в позиционировании образности еврейского населения

Глава II. Основные социальные характеристики и позиционирование российского еврейства

.1 Истоки возникновения «еврейского вопроса» в Российской империи

.2 Конструирование черты оседлости евреев на территории империи

.3 Политико-правовой статус еврейского населения в Российской империи

.4 Характеристика механизмов социальных лифтов для еврейства

Глава III. Структура образности еврейского населения в контексте восприятия социальными категориями Российской империи

.1 Восприятие еврейства управленческой элитой Российской империи в контексте правотворческой деятельности

.2 Образ еврейского населения в творческом дискурсе российской интеллигенции и ее актуализация в повседневно-бытовом контексте

.3 Трансформации традиции «кровавого навета» в восприятии еврейства

.4 «Дело Бейлиса» как социокультурный дискурс позднеимперского периода

Заключение

Библиография

Введение

Актуальность. В настоящее время в российском обществе происходит нарастание социальной напряженности, вызванной последствиями социально- экономического кризиса и кризиса управленческой системы. Это провоцирует всплеск неоднозначного, порою полярно предвзятого отношения к представителям различных этнорелигиозных меньшинств в контексте социокультурных стереотипов прошлых эпох.

В современности возникают прецеденты, апеллирующие к социокультурному наследию российского общества вековой давности, в частности в области пересечения сакрально- мистических и социально-правовых стереотипов .

Более того, в настоящее время, в условиях краха модели европейского мультикультурализма, а также тенденций к формальной архаизации и новому витку мифологизации сознания индивидов в информационном обществе вполне возможно возрождение и трансформация, с учетом социокультурных изменений, прежних этнорелигиозных паттернов.

И к настоящему времени возникает полемика, основанная на «острых рифах» межкультурной коммуникации по вопросам наиболее одиозных сюжетов или персоналий истории православной культуры, как, например, недавно спровоцированный документальным выпуском с вольными трактовками о православном святом Гаврииле Белостокском (канонизированным якобы за «убиение жидами») социальный конфликт .

В рамках теоретико-методологической актуальности уместно указать позицию специалистов в области иудаики, констатирующих недостаточную проработанность определенных сфер изучения образа евреев, их статусного позиционирования и репрезентации в восприятии различных уровней российского позднеимперского общества.

Предмет исследования: ментальное пространство представителей православной конфессии в восприятии образа «другого» в контексте развития этнорелигиозной коммуникации в российском обществе позднеимперской России

Объект исследования: образность еврейского населения сквозь призму социокультурных установок православного населения в условиях трансформации социокультурных паттернов социума Российской империи конца XIX – начала XX столетия.

Цель исследования: провести реконструкцию образности еврейского населения в восприятии представителей православной традиции российского общества позднеимперского периода.

Задачи исследования:

üСформулировать основные теоретико-методологические положения в отношении методов реконструкции социокультурной образности в сфере актуализации образа «другого» определенным типом ментальности;

üРассмотреть проблемное поле ряда понятий исторической имагологии в контексте изучения структуры общественного сознания России позднеимперского периода, в частности такие понятия как «социокультурный образ», «ментальность», «историческая память».

üОхарактеризовать эволюцию и особенности социально- демографических характеристик и политико-правового статуса еврейского населения в Российской империи;

üВыявить основные аспекты в трансформации социокультурных паттернов в отношении еврейского населения в Российской империи позднеимперского периода, а также некоторые их характерные черты на более ранних этапах;

üРассмотреть вопросы «статус-кво», восприятия и самовосприятия представителей кросс конфессиональной коммуникации, а именно «выкрестов» и «субботников».

üПроследить специфику религиозно-мифологической стереотипизации в конструировании «черных легенд» и «кровавого навета» в контексте традиционного богословской православной традиции;

üИзучить и выявить характерные черты инициирования и протекания антисемитских юридических процессов («велижское дело», «саратовское дело», «дело Бейлиса» и др.) сквозь призму ритуально-мистического дискурса;

üОхарактеризовать тенденции к либерализации церковных догматических и обрядово-бытовых аспектов восприятия образности еврейства в начале XX столетия;

üОтметить значение анализа социокультурных стереотипов и установок в восприятии еврейского населения как актуального и востребованного современным социогуманитарным знанием исторического опыта.

Степень изученности темы. Проблемное поле диссертационного исследования включает в себя несколько актуальных научно- исследовательских направлений. К настоящему моменту в наибольшей степени является разработанным изучение образности еврейства скорее в интеллектуально-художественном и повседневно-обыденном, нежели сакрально-мистическом пространстве восприятия российским обществом позднеимперского периода .

Достаточно явно представлено направление, акцентирующее внимание на репрезентации образа евреев в рамках художественного нарратива российской классической литературы второй половины XIX – начала XX столетия .

Наконец, одним из наиболее разработанных проблемных сфер в изучении образности евреев является проблемное поле их образности в представлениях и социокультурных стереотипах населения России на ранних этапах отечественный истории – преимущественно в мифологизированном когнитивном срезе племенных организаций восточных славян и древнерусского социума .

Также, наиболее полно представленным пластом научно-исследовательского творчества в современной иудаике являются труды, освещающие различные аспекты формально-юридического, социально-политического и этноконфессионального статуса евреев в российском обществе позднеимперского периода.

Особое место в научной практике как иудаистов и историков православной культуры, так и у историков права занимают так называемые «ритуальные дела», связанные с воплощением социокультурной легенды «кровавого навета», столь популярной в изучаемый период; отмечено наличие ряда работ в том числе и с позиций методологии современных направлений социогуманитарного цикла.

Одним из недавних направлений, конституирующим изучение образности в кроссконфессиональной коммуникации, является изучение проблемного поля самоидентификации «выкрестов» и «субботников», а также их восприятия в структуре ментальности как православных интеллектуалов, так и рядовых представителей конфессии.

Отдельным полем исследований, к настоящему моменту представленное достаточно большим объемом, но не систематизированным в отдельное структурированное направление изучения, является анализ литературы богословского толка в контексте полемики восприятия еврейского населения и иудейской конфессии .

Значительным пластом, или, вернее, «платформой» научно-исследовательской практики в изучении взаимовосприятия еврейского и русского населения выступает сборник «Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга».

Источниковая база. Проблемное поле образности евреев представлено достаточно обширным пластом источников. Возможно выделить ряд источниковых групп, каждая из которых позволяет дополнить целостную картину в реконструкции образа еврейского населения в контексте ментальных установок религиозного традиционализма, и в частности, православной конфессии.

К числу первой группы источников следует отнести письменные источники официального характера в сфере законодательства, а именно указы, законы, предписания местной администрации, касающиеся конституирования фактического статуса и правового набора евреев как в обыденно-повседневной деятельности, так и в области религиозно-культовых отправлений. православный этнорелигиозный церковь еврей

Другой, не менее значимой группой источникового материала выступает документы, связанные со структурированием внутрицерковной идеологии, в частности, предписания и произведения, позиционирующие отношение и официальную позицию православной церкви по отношению к евреям и иудаизму.

Следующей группой источников являются данные юридических процессов и делопроизводства, связанного с расследованием «ритуальных дел» («велижское дело», «тифлисское дело», «дело Бейлиса», пр.) а также материалы периодической печати, освещавшие ход данных процессов, равно как и спровоцированную ими общественную полемику.

Среди письменных источников неофициального характера следует выделить произведения мемуаристики и дневниковых записей, освещавшие как вышеупомянутые юридические процессы, а так и иные сюжеты реакции на постулируемую социокультурную легенду о «кровавом навете» – в частности, описание распространившейся в начале XX столетия в канун православной Пасхи практики антисемитских погромов и расправ.

Также необходимо выделить в качестве исторического источника значительных пласт художественной литературы, ретранслирующей дискурс наиболее одиозных событий, связанных с историей образного восприятия еврейства и соответствующих реальных действий – как сюжетов, основанных на материале «ритуальных процессов», так и мотивов, к примеру, Кишиневского погрома 1903 г.

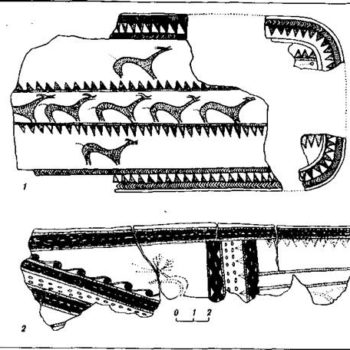

Особую категорию представляют источники аудиовизуального характера – карикатуры и гротескное изображение евреев, как светского, так и религиозного происхождения.

Методология. В рамках данного исследования используется методологический аппарат таких направлений «новой исторической науки», как историческая имагология, историческая антропология и историческая психология. При этом центральной проблемой апелляции к методам исторической имагологии является адекватная современному историческому знанию исследовательская работа с таким понятием, как «социокультурный образ».

В настоящее время не существует однозначной трактовки и понимания данного термина. В основном, внимание исследователей сконцентрировано на уточнении различных аспектов коммуницирования образности с такими субъектами социогуманитарного цикла, как историческая память, ментальность, мифологическое мышление и др.

Собственно, историческая имагология и призвана сформировать совокупность подходов для решения данной задачи. Вследствие этого данное научное направление представляет собой междисциплинарную отрасль, затрагивающая проблемное поле таких дисциплин, как этнология, историческая психология, культурология, литературоведение и ряд других.

В зарубежной исследовательской практике историческая имагология впервые обрела свое оформление в 50-х гг. XX столетия, в то время как научно-практическое применение в отечественном историческом знании приходиться на 1970-е гг. Огромное значение на складывание методологического аппарата сыграли представители «школы Анналов».

В отношении изучения образности историческая имагология ставит во главу угла проблематику ментальной коммуникации и соотношения таких категорий исторического сознания, как «свой», «чужой», «другой» и пр. При этом в основе формирования образности учитываются как рациональные, так и эмоционально-волевые аспекты выстраивания образной структуры, тем самым провоцируя ее становление как синтетического, сложного и динамичного объекта в рамках эпистемологии восприятия. Усложняющим фактором выступает «наложение» на структуру образа не только прагматичной мифологизации его объективного носителя, но и совокупность личного опыта, мировоззренческих, социокультурных, образовательных и иных доминант сознания личности или группы.

Одной из ключевых проблемных направлений в исторической имагологии последних лет является исследование аспектов визуализации образности «других» в условиях адаптации исследовательских практик «визуального поворота». При этом наиболее востребованным научно- исследовательской проблемным полем является комплекс вопросов, связанный с изучением образа в пространстве межкультурного, и в частности, межконфессионального диалога, а также в условиях развития кроссконфессиональных коммуникаций.

Научная новизна данного исследования состоит в том, что для изучения образности еврейского населения позднеимперского периода используется набор методов исторической имагологии и исторической психологии.

Исследованием предполагается не столько реконструкция определенного образа евреев в восприятии представителей православной традиции, сколько формирование определенного научно-методического пространства, в рамках которого познающий субъект смог бы сконструировать свое видение образности еврейского населения в восприятии православных жителей Российской империи.

Методологический аппарат направлений «новой исторической науки» позволяет на основе пересмотра уже имеющегося источникового и историографического материала осуществить попытку реконструирования ментального пространства человека православной традиции, провести воссоздание мировоззренческих и социокультурных ориентиров.

На основе изучения и актуализации данных представляется возможным получить научно-практический результат в виде своего рода исследовательского «когнитивного полигона», где представляется возможным каждому познающему субъекту реализовывать свой потенциал в выстраивании структуры образа еврея. Помимо этого, адаптация вопросов образности еврейского населения в рамках исторической психологии способствует развитию прикладных приемов в изучении своеобразия психики представителей православной традиции.

Глава I. Характеристика научно-теоретических проблем имагологии в контексте изучения проблем этнорелигиозной образности

1.1 Актуальные проблемы исторической имагологии в контексте развития «новой исторической науки»

В рамках «новой исторической науки» проблемное поле образности элементов прошлого является предметом исторической имагологии. В контексте изучения проблем данного направления уместно говорить о моделировании социокультурного пространства в его рамках, т.е., по сути, историческая имагология тесно связана с проблемным полем исторической реконструкции. В силу специфики предмета исследования историческая имагология представлена достаточно разветвленной системой междисциплинарных связей, апеллируя, помимо исторической реконструкции, к таким отраслям социогуманитарного знания, как историческая и гендерная психология, новая социальная история, новая биография, интеллектуальная история и др.

Историческая имагология, в отличие от интеллектуальной истории, истории идей и ментальностей, работает с такой единицей исторической реальности, как имагема, или «образ». Исследователь Ю.М. Андрейчева, стремясь наиболее полно и емко отразить значение изучения проблем образности в историческом знании, отмечает: Образ – одно из ключевых понятий гуманитарных наук, понимаемое как психическая форма восприятия и отображения реальности в человеческом сознании. В указанной дефиниции уже присутствует бинарная оппозиция «Я» – «Другой», согласно которой «Я» – это субъект, воспринимающий «Другое» – реальность, отличную от «Я». Данная оппозиция служит не только способом постижения «Иного»/«Другого», но коренится в основе нашего самосознания, которое осуществляется через восприятие и осознание себя («Я») как «Я-Другого». Таким образом, дихотомия

«Я-Другой» играет ключевую роль на всех этапах психических процессов сознания: начиная с рефлексии и заканчивая восприятием внешних явлений». Таким образом, происходит акцентуация на изучение «отзеркаливающих» связей, и предметов, их отражающих. Вместе с тем, к настоящему моменту следует констатировать, что, несмотря на обилие трудов, затрагивающих проблемное поле практики исторической имагологии, научных исследований по проблемам теоретико-методологических вопросов в отечественной историографии довольно-таки немного.

Изначально имагология обрела свое начало во французских литературоведческих исследованиях компаративно-исторической направленности середины XX столетия. Чуть в более позднее время французские философы-постмодернисты значительно углубили данное направление, выявляя, в частности, образные условности языка, проявление социокультурных паттернов в повседневной речи,

В конечном счете, к примеру, стало возможно обращение к проблемам восприятия и взаимовосприятия наций, одна значительная «объемность», многоуровневость и некая аморфность постигаемого предмета значительно усложняет данный процесс и предъявляет серьезные требования к методологическому инструментарию. Э. Хобсбаум в данном контексте указывает следующее: «…не способны растолковать наблюдателю, как a priori отличить нацию от других человеческих сообществ и групп – подобно тому, как можем мы ему объяснить различие между мышью и ящерицей или между отдельными видами птиц. Если бы за нациями можно было наблюдать примерно так же, как и за птицами, занятие это не составило бы особого труда».

Сквозь призму подобной проблемы особенно остро встает вопрос постижения «другого» как первичный процесс постижения самое себя. Однако процесс изучение человеческого восприятия и самовосприятия становится довольно затруднителен в условия утраты индивидами идентичности в рамках глобализационных процессов. В противовес позиции Хобсбаума К. Поппер заявил, в свою очередь, что «нация – определенное количество людей, объединенных общим заблуждением касательно своей истории». Так или иначе, но в данном ключе происходил своеобразный процесс виртуализации ментального пространства нации как социальной единицы, и ее выпадение их «чисто» исторического пространства исследований. В рамках данного подхода можно обнаружить «родовой признак» имагологии – ее приверженность философским принципам конструктивизма, и постструктурализма, если рассматривать направленность проблемного поля современной имагологии.

Особое значение в контексте изучения имагологии имеет характеристика ее эпистемологического и аксиологического потенциала. В частности, в рамках имагологических исследований особое значение принимает акцентуация культурного наследия в стереотипах той или иной социальной группе, а также степени преобладания ее в вопросах конструирования культурологического содержания настоящего. В отношении классификации имагологии наиболее уместной представляется классификация, предлагаемая Ю.М. Андрейчевой: «имагология подразделяется на литературоведческую (изучает образы в литературе), лингвистическую (исследует языковые стереотипы), историческую (осуществляет конкретно-исторический анализ коллективных представлений друг о друге). Разделение указанных подобластей имагологии обусловлено спецификой объектов их исследования: будь то памятники художественной литературы, язык или исторические источники. Тем не менее, указанное разграничение сфер имагологии носит условный характер, поскольку любое исследование образа «Другого» требует анализа явлений в широком историко- культурном контексте и, по сути, осуществляется на стыке целого ряда гуманитарных дисциплин» .

В целом, можно согласиться с исследователем насчет абстрактности вычленения каких-либо типовых дефиниций, поскольку сущность данного направления также определяется не зависящим от внутренних предметных рамок инструментарием методологических подходов других дисциплин и научных направлений. Сопоставление подобных подходов в рамках новой исторической науки значительно повышает познавательный потенциал исторической имагологии.

Еще одной крайне значимой единицей имагологического познания выступает стереотип. Тем не менее, данное понятие является достаточно расплывчатым, и трудно для содержательного «охвата». В частности, если рассматривать данный термин в рамках «классического» психологического определения, то уместно привести следующее: «Стереотип – жесткое, часто упрощенное представление о конкретной группе или категории людей.

Поскольку мы вообще склонны к упрощениям, то формируем стереотипы для большей предсказуемости поведения других людей. Эти стереотипы часто имеют негативную природу и основаны на предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обязательно являются ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет значительное количество людей, что в целом способствует их укоренению. Стереотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает трудно избавиться от усвоенных представлений».

Данному термину апеллирует достаточно широкое число специалистов из различных направлений. В настоящее время существует достаточно интересная классификация, предлагаемая Д.И. Щербаковой, в отношении классифицирования стереотипов, к которым апеллирует понятийный аппарат исторической имагологии. Первое направление представлено той группой стереотипов, которые направлены на акцентуацию когнитивного среза изучаемого объекта, «носителя» стереотипа. Второй тип стереотипов, выделенных исследователем, направлен на анализ и характеристику эмоционально-волевых доминант как индивида, так и группы, в процессе постижения им исторической реальности. Третий тип раскрывает общественное и повседневно-бытовое содержание стереотипа, его значение в коммуникативной практике изучаемых категорий социума.

Особую категорию составляю этнические, или национальные стереотипы. Изучение данных стереотипов связано с высокой степенью рисков, касающихся взаимовосприятия одной нации представителями другой этничности, и, как следствие, зачастую в этот термин вкладывается в высшей степени негативный смысл. В таком случае неизбежно нарастание противоречий, переносимое уже в пространство академических сообществ, что было бы недопустимых и опасным проявлением. Вследствие этого, изучение стереотипизации представляется довольно проблематичным и в значительной мере «рассеянным» направлением, которое должно рассматриваться с учетом актуальных политико-правовых реалий.

В контексте изучения стереотипов также особое значение принимает так называемый поиск «ядра истины», то есть того изначального минимума каких- либо предпосылок или установок, которые способствовали конечному «рождению» стереотипа в его связи с исходными данными и языковыми трансформациями. В связи с этим определенное значение принимает понятие «нарратива» как доступности текста вообще. Преобладающим на сегодняшний день этапом развития научного знания является постнеклассическая научная парадигма, получившая свое развитие, по разным оценкам, во второй половине XX в. Одним из ее ключевых составляющих является «лингвистический поворот» – неоднозначное событие в мировой философии, ознаменовавшее поиск новых подходов роли и значения языка в научных изысканиях, определения степени научности и доступности исследовательского нарратива, разрешения того кризиса, в котором оказалась наука в указанный период.

Особое значение принимает проблема объективных способов познания окружающей действительности; в настоящее время научное сообщество сталкивается с все увеличивающимся количеством научных работ, статей и даже монографий, пытающихся разрешить эту проблему. Однако в связи с этим возникает вопрос, насколько доступны для восприятия, понимания и усвоения данные тексты, и насколько они выдержаны в рамках «классической» научности. Рассмотрим это на примере предложенного текста о специфике познании как субъекта человеческой деятельности.

В предложенном нарративе (здесь: «модель «объясняющего рассказа», основанная на принципиальной повествовательности природы знания») представляется логичное и последовательное изложение авторской концепции сущности познания.

Однако современный текст о познании весьма перегружен терминологией, – «семантика», «феноменология», «герменевтика» – которая вряд ли с первого раза будет понятна неподготовленному читателю или даже исследователю, не специализирующему на некоторых аспектах социогуманитарного знаний. В то же время, такая повышенная информативность неизбежна, поскольку к настоящему времени несколькими поколениями научных школ и исследователей оказался накоплен мощнейший пласт научно-практического опыта и результатов в данной сфере, игнорировать который было бы верхом субъективизма и проявлением не научности подхода. Так, анализ познания как вида человеческой деятельности практически не возможен без понимания такого раздела философского знания как эпистемология – собственно, теории познания в философии.

Наличие множества научных направлений создает кризис доверия к тому массиву текстов о познавательной деятельности и отсутствие какого-либо явного и неопровержимого критерия, позволяющего верифицировать практический результат, получаемый в процессе познания. Однако, с другой стороны, загнать представление о такой сложной деятельности человека, как познание, в «прокрустово ложе» какой-либо одной научной методологии и текстологического стиля было бы нарушением всех принципов современного социогуманитарного знания. В итоге, в науке возникает ситуация, когда для описания процесса познания требуется мощный и вызывающий повсеместное доверие научно-методологический инструментарий, который вместе с тем мог бы учесть все разнообразие существующих способов анализа и иных способов ведения исследовательской деятельности.

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на всю свою потенциальную научность и доступность современный текст, посвященный проблемам познавательной деятельности человека, связан с множеством рисков в трансляции содержательного смысла аудитории такого текста. Поэтому научному сообществу еще предстоит выработать подходы к созданию максимально доступного для восприятия и не выходящего за рамки научного языка текста.

1.2 Пространство интеллектуальной истории в контексте проблем исторической имагологии

Если смотреть на ситуацию в ретроспективе, кажется парадоксально, что, начав набирать популярность в 1960-х, «история идей» испытала на себе осуждение в западных университетах, и что историки сочли целесообразным чуть ли не запретить их изучение, как устаревшее учение, если не реакционное. Но только поколение назад, впечатляющий рост социальной истории и других направлений принес с собой презрение к идеям и политике элиты в то время, когда, в более широком смысле, общество стало опасаться интеллигенции.

История идей также оказалась под атакой тех, кто, по любым меркам, может быть описан как интеллектуалы и элиты. Существует легенда, согласно которой в отделе аналитической философии Принстонского университета якобы висел баннер в залах, который говорил – «просто скажи нет истории идей».

Возрождение интеллектуальной истории сегодня предвещает возвращение к времени, когда она воспринимается как нечто большее, нежели интересы культурных и политических сил. Это дает представление о том, что обновленная уверенность в силе идей, чтобы понять идеи, стерев междисциплинарные границы, может сделать для мира исторической науки гораздо больше, чем в прошлом веке.

Но это также создает проблемы для области, которая рискует стать жертвой своего собственного успеха. Удивительно, но ученые, которые гордятся признанием их интеллектуального самосознания, демонстрируют очевидное снижение уровня самоанализа. Понимание ренессанса интеллектуальной истории проливает свет на более широкие течения и их проблемы.

Социальная история часто ассоциируется с количественным подходом, который предлагал способ проанализировать широкий массы человечества, вместе с тем обвиняя интеллектуальную историю – зачастую небезосновательно – в идеалистической абстракции, недооценке важности материальных факторов в формировании человеческого прошлого и игнорировании тяжелого положения простых людей.

Вскоре, однако, мода на социальную историю вошла в свой период самоанализа и «кризиса», как и некоторые из ее самых способных практиков начали чувствовать, что неустанное ущемление качества количеством неверно даже для жизни самых простых людей.

В то время как французская традиция Histoire де mentalites давно стремилась осветить умственные привычки обычных людей, то «новая культурная история», которая выросла в 1980-х годах с целью интерпретировать смысл через новое обращения к антропологической и другим теориям, понимает «культуру» как всепроникающую семиотическую сеть. Последствия для традиционной интеллектуальной истории были похожи на те, с которыми столкнулась социальная история.

В данном контексте в рамках истории идей и среза интеллектуальной истории следует указать такое направление, как потестарная имагология. В частности, направленность к данному направлению отмечает Ю.М. Андрейчева: «Отмеченная тенденция дифференциации внутри имагологического знания свидетельствует о том, что назрела необходимость уточнить предмет ее исследования.

Думается, что под таковым правильнее понимать гетеро- и аутообразы, воспроизводимые социальными сообществами. Введение «социального сообщества» как субъекта, воспроизводящего образ, позволит расширить круг исследуемых имагологией респондентов, в который естественным образом войдут, помимо культурных и этнических сообществ, религиозные, властные и прочие сообщества. С другой стороны, в таком определении сохраняется принцип «Другости» как специфический исследовательский ракурс, присущий имагологической проблематике».

Наличие этого направления характеризует и конституирует своеобразное отчуждение сферы сакрального в направленность другого характера – формирования специфической образности религиозных мифологем. Помимо этого, характерной чертой методологического поиска представителей потестарной имагологии выступает стремление к вычленению наиболее одиозных аспектов религиозной проблематики, и рассмотрение их с позиций «новой социальной истории». Вместе с тем, следует отметить такую характерную деталь исследовательского дискурса потестарной имагологии, как выявление в первую очередь социально-производственных, а не идеальных факторов, в причинности тех или иных стереотипизирующих процессов в религиозном пространстве.

К примеру, А. Панченко отмечает: «Итак, если рассматривать появление местных святынь и сакраменталий в католических и православных культурах европейского Средневековья и Нового времени как более или менее постоянный процесс производства сакрального, то представляется вполне очевидным, что многие известные кровавые наветы были частью этого процесса и что первоначальным стимулом к очередному распространению легенды о ритуальном убийстве могла быть не столько ненависть к евреям, сколько потребность той или иной общины в новой святыне. Разумеется, уровней рецепции и репрезентации кровавого навета было довольно много, и функции подобных легенд не следует редуцировать исключительно к религиозным потребностям первичных социальных образований.

Вместе с тем, мне кажется очевидным, что и легенды о ритуальном убийстве, и легенды об осквернении гостии были интегрированы в локальные религиозные практики, были частью повседневной религиозной жизни деревень и городов Западной Европы эпохи Средних веков и раннего Нового времени.

Этим, вероятно, и стоит объяснять чрезвычайную устойчивость кровавого навета во многих католических странах». Тем самым утверждается мысль о трансформации привычных социальных локусов в иной социокультурный паттерн с учетом возникающих в данном регионе тех или иных особенностей развития традиционной культуры.

Примерно в то же время, сами интеллектуальные историки начали настаивать на централизации теорий, исключающих любую очевидную роль своей собственной дисциплины в подъеме культурной истории. В ответ на «кризис» в интеллектуальной истории, осажденной ростом социальной истории, историки Dominic La Capra и Stiven L. Caplan организовали большую конференцию в Корнельском университете в 1980 году, чтобы обсудить объем информации, накопленный современной европейской интеллектуальной историей, её переоценку и новые перспективы.

Сможет ли интеллектуальная история сделать лингвистический поворот, и, если да, то в каком направлении? Какие способы можно изобрести, чтобы теоретизировать язык? Могут ли инструменты и критические перспективы, открывающиеся в результате постструктуралистской литературной теории предложить интеллектуальные историкам новую методологию для чтения текстов?

Сложность обретенной парадигмы, следующей из таких вопросов, предполагала, что историки прошлого провели свою работу на основе достаточно простых понимания смысла и текстуальности, демонстрируя повышенное внимание к западному марксизму, постструктурализму и психоанализу.

Последующие дебаты были оптимистичными. Но иногда они порождали своего рода междоусобные баталии, приводя к дальнейшей маргинализации интеллектуальных историков из других отраслей дисциплины, члены которого не всегда разделяют то же самое чувство необходимости теоретизации практики языка и текста.

Сегодня научный горизонт выглядит совсем по-другому. Так называемый культурный поворот отрекся от некоторых из своих самых влиятельных сторонников, от ведущих ученых, таких как Линн Хант, склонных к переосмыслению оригинальных идей или, по крайней мере, шагу за его пределы. В то же время, интеллектуальная история вновь стала популярной.

Активизация старых изданий, таких как Journal of the History of Ideas, основание новых журналов, как Modern Intellectual History и создание таких групп, как Society for U.S. Intellectual Historians вместе с возобновлением интереса и волнением среди студентов, издателей, и читателей сигнализировало о том, что что-то изменилось.

1.3 «Свои» и «иные» в контексте позиционирования еврейства

Одним из основных аспектов исследовательского пространства в направлении исторической имагологии выступает понятие оппозиции «Свой»-

«Чужой». В частности, наличие данного противопоставления позволяет ряду специалистов поместить поле исторической имагологии в соответствующий раздел компаративистики.

Проблематика «Свой»/«Другой» входит в компетенцию имагологии (от «imago» – «образ» и «logos» – «слово», «смысл», «суждение») – направления гуманитарной компаративистики, возникшего во французском сравнительно-историческом литературоведении в 1950-е гг.

Первоначально, задачей имагологии виделось «исследование в литературе образа другой страны, образа инонациональной культуры, объяснение его происхождения и влияния», в том числе и во внелитературных областях».

Довольно скоро новая дисциплина вышла за рамки литературоведения, а ее проблематика и методология нашли применение в различных областях гуманитарного знания, в связи с чем, сегодня имагология понимается довольно широко как «сфера исследований в разных гуманитарных дисциплинах, занимающаяся изучением образа «Чужого» (чужой страны, народа и т.д.) в общественном, культурном и литературном сознании той или иной страны, эпохи»

Необходимо добавить, что указанное определение все-таки неполно отражает исследовательское «поле» имагологии, ограничив его изучением гетерообразов.

За скобками дефиниции осталась важная имагологическая задача – анализ аутообразов как ключевого фактора, диалектически связанного с образом «Другого». В данной постановке препозиции определяется качественное соотношение различных препозиций образности. Для конституирования данной препозиции использовались разнообразные методы, но прежде всего, если затрагивать потестарную имагологию – теологический нарратив.

Весьма интересна динамика эволюции образности «своего» и «чужого» на протяжении развития мировой истории. В частности, весьма сильной дефиниция данных установок была в античную эпоху, учитывая стремление греков к обособлению от варварского сегмента.

Вместе с тем, готовность расширения собственных социальных позиций встречается у римлян, с их практикой веротерпимости и принятия в свой пантеон практически всех божеств покоренных ими наций. В эпоху Средневековья произошло изменение данной тенденции в угоду противостоянию «христиан» и «язычников».

Однако именно здесь церковь и конфессии приняли самое деятельное участие в позиционировании другого, и в частности, еврейства. Именно в это время произошло «зачатие» идеи кровавого навета на евреев. С другой стороны, именно в это время особо остро проснулся элемент «магического» в восприятии обывательских масс.

Пробуждая в пастве рефлексию, стремясь «достучаться» до религиозного чувства своих «подопечных», и католическая, православная церковь излишне экзальтировала последних, и тем самым побуждала их к крайнему фундаментализму в отношении «инаковых». Это же проявилось и в трансформации образных паттернов виктимизированных объектов – жертв ритуальных убийств. Уильям из Норвича, Симон Трентский, Гавриил Белостокский стали предметом манипуляции.

И в данном случае А. Панченко отмечает крайне любопытную деталь: «Важно подчеркнуть, что в этих и подобных им случаях инициатива преследования евреев исходила не от клириков или светских властей, а от самих прихожан, а результатом кровавого навета становилось появление новой святыни, будь то почитаемый камень или священный нож.

В этом отношении «наветные» святыни вполне сопоставимы с почитаемыми артефактами и ландшафтными объектами, чьи культы играли и продолжают играть немаловажную роль в повседневной религиозной жизни многих католических, православных и мусульманских культур. Появление подобных священных мест и предметов, судя по всему, обусловлено своеобразным недостатком сакрального, зачастую связанным с различными кризисами в жизни общины или отдельных ее членов (болезни и эпидемии,

экономические неурядицы и т. п.), а повествования, посвященные обретению таких святынь, нередко включают мотивы святотатства и насилии». Таким образом, как справедливо замечает специалист, в данном контексте в экзальтированных массах Средневековья и Нового времени играл едва ли не первобытный магический фетишизм, стремление к культово-образной обеспеченности.

Нарастание неприязни к еврейству ввиду социально- экономических причин было неизбежным и набирало динамику, но вот «ненавидеть просто так» вовлеченные в данный дискурс социальные категории не могли. Требовалась визуализации конфликтной ситуации – в виде «жертв» и «злодеев».

Вместе с тем, стремление к обособлению данной образности неизбежно влекло за собой отчуждение не только от реального образа еврейства, но и от самовосприятия самих христианских масс, утрате ими первоначального морально-эстетического и отдаления социокультурного опыта, столь необходимого для осознания собственной идентичности.

Следует сказать, что А. Панченко, характеризуя данную проблему, отмечает в частности, что любые негативные инсинуации в отношении представителя другой социальной группы является результатом «коллективного воображения, которые сопровождают значимый для любого из нас процесс разграничения «своего» и «чужого».

Какими бы ни были общественные, экономические и культурные факторы, влияющие на формирование образа «чужаков» с их обычаями и ритуалами, нравами и стремлениями, речь, как правило, идет о социальной стигматизации, то есть о формировании «негативной репутации» в отношении людей и групп, которых почему-либо не причисляют к «своим». Для специалиста в области фольклористики и истории массовой культуры особенный интерес в данном случае представляет постоянство сюжетов, мотивов и образов, при помощи которых эта репутация конструируется, закрепляется и передается.

Религиозная культура здесь не составляет исключения; наоборот, именно стигматизация религиозных меньшинств на протяжении тысячелетий европейской истории характеризуется пугающим однообразием. Таким образом, конституирование препозиций своего и чужого является неизбежным актом не только осознания индивидом или группой собственной идентичности, но своего рода механизмом психической самозащиты, обретения своего «Я-образа».

1.4 Место церкви в позиционировании образности еврейского населения

Трансформация образности восприятия еврейского населения церковью представляет собой одно из значимых направлений потестарной исторической имагологии.

В частности, необходимо отметить, что русская православная церковь с момента своего обоснования позиции статус-кво на территории древнерусского государства и вплоть до XIX-XX столетия весьма настороженно относилась к иудейскому контингенту населения Российской империи, полагая последних своими естественными конкурентами.

Немалую роль в данном вопросе играла и догматика православия, в контексте которой иудеи были представлены распинателями Христа в соответствии с новозаветной нарративной традицией.

Таким образом, негативные факторы в восприятии иудейства были заложены изначально со стороны православной церкви и требовали своей соответствующей реализации, специфической рефлексии, отражавшей данную позицию как необходимое условие причастности к данному социокультурному локусу.

С другой стороны, навязывание своей позиции, пусть даже и в стремлении распространить вероучение, никогда не было присуще Русской православной церкви; даже миссионерские акции носили скорее полемический, нежели административно- силовой характер, как это можно обнаружить в католической традиции.

С другой стороны, Ю.М. Андрейчева отметила довольно интересный аспект: «важно также учитывать аутообраз того религиозного сообщества, которое воспроизводило исследуемые гетерообразы. Религиозное самовосприятие и самоидентификация – это своего рода «линза», через которую, приобретая свое уникальное преломление, в общине верующих формировались представления об иноверии и иноверцах.

Например, ракурс восприятия иноверия и иноверцев (нейтральный или же со знаками «плюс»/минус») зависел от того, считало ли религиозное сообщество свое вероучение единственно истинным (как, например, это было присуще монотеистическим религиям и конфессиям) или же полагало, что иные религиозные представления – это своеобразные модификации их собственного (идеи, свойственные политеистическим верованиям). Отсюда и проистекало отношение к «Другому» как к «Чужому» – «Чуждому» и, в конечном счете, «Враждебному», или же, как к «Иному».

Однако данный фактор достаточно сложно представить как превалирующий в вероучительской практике православной церкви. Сама идея некоей изначальной, «первичной» агрессивности, стремление обращать в веру отсутствовала в идейно-интеллектуальном пространстве православной церкви, чего не скажешь об идеях некой духовной «защиты», стремлении обособления собственных позиций и статус-кво в противостоянии с другими конфессиями, а также сектантскими и еретическими отхождениями.

Особое положение в образности евреев в христианской православной традиции занимали выкресты. Задачей православной стороны было, в том числе, провести полную индоктринацию идей привязанности христианской миссии и причастности к «верной» конфессии, вследствие этого, распространялись различные специфические мифологемы, выступавшие, по сути, своего рода вербальными ограничителями.

Одной из таких мифологем стало распространение слухов, что, якобы, еврейское духовенство специально умерщвляет решивших вернуться обратно в кагал выкрестов как «опозоривших» иудейскую веру.

Парадоксально, но сами выкресты, никогда, вероятнее всего не сталкивавшиеся с подобным в практике еврейского кагала во время своего пребывания членом общины, тем не менее, охотно принимали данный социокультурный паттерн, и более того, становились активными его ретрансляторами. Некоторые из выкрестов, например, в рамках «Люцинского дела» сами конструировали и порождали социальные мифы, причем в большинстве случае исходной причиной этого была не месть кагалу, а желание коммерческой выгоды, либо получения определенной доли известности.

Особой позицией в отношении выкрестов со стороны православного духовенства было стремление получить явные свидетельства об искренности переходящего в православную веру, поскольку огромное число предприимчивых иудеев согласились на внешнюю смену конфессии при тайном сохранении своих убеждений и внутреннем распорядке соблюдения всех прежних религиозных практик – сохраняя тем самым некую специфическую ситуации межконфессионального «двоеверия». Наличие специфических препозиций в отношении выкрестов объяснила также изначальная ориентированность русской православной церкви на стратегию «безопасного» и умеренного интегрирования еврейского сегмента в состав своей паствы.

Официально, причиной ограничения «иноверцев», в т. ч. иудеев, в правах являлось недопущение «совращения» христиан. Речь не шла о предоставлении преимуществ исключительно Русской православной церкви: от правовой дискриминации еврея освобождало обращение не только в православие, но и в другие признаваемые в России христианские исповедания. Кроме того, при создании особых законоположений и правил об иудеях правительство руководствовалось мотивами не только религиозного, но и светского характера – административными, экономическими, фискальными и др.

Православные иереи, в частности митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, подчеркивали, что ограничения гражданских прав иудеев вызваны не интересами православной церкви, а политическими соображениями. Во всяком случае, неправомерно объяснять законодательные притеснения евреев-талмудистов исключительно конфессиональным неприятием иудаизма православной церковью». Таким образом, можно обнаружить достаточно умеренную и «безопасную» стратегию инкорпорирования иудейского сегмента в число паствы русской православной церкви.

Характерно, что с развитием общественно-политических движений в России второй половины XIX столетия меняются и подходы русской православной церкви к восприятию образности евреев. Если ранее осуждалось еврейство, как потомки «распявших Христа», то сейчас данная категория отрицалась за примыкание к революционному движению и террористическую «охоту» на помазанников Божьих, что, по мнению позиции церковного руководства, было явным признаком «безбожия». В то же время, официальная церковь категорически неприемлела и всячески осуждала практику религиозных погромов, поскольку не считала это эффективным и достойным любого христианина «методом» вразумления «безбожников». Так, массовые погромы, прокатившиеся по стране в 1881 г. после убийства «царя- освободителя», а также «Кишеневский погром» 1903 г. был строго осужден и непринят иерархами православной церкви.

Так, к примеру, идеология «кровавого навета» в Европе к концу XIX – началу XX столетия не только не осуждалась и подвергалась искоренению, а наоборот, была увлеченно «подхвачена» католическими теологами, увидевшими в данном процессе едва ли не «ренессанс» инквизиционных возможностей.

В тоже время православная церковь, к примеру, в лице представителей своего духовенства всячески стремилась не допустить неправедного осуждения М. Бейлиса во время одноименного юридического процесса, добивалась привлечения к расследованию профессиональных гебраистов и, в конечном счете, не без участия последней Бейлис был оправдан. В тоже время католичество на данном процессе, в лице ксендза И. Пранайтиса, стремилось выставить иудея своего рода «пожирателем христианских младенцев».

Данный случай можно было бы трактовать как эпизод индивидуальной испорченности ксендза, однако, неслучайным был социальный тренд антисемитизма в догматической парадигме польского католического духовенства. В данном контексте также следует отметить деятельное участие отдельных православных деятелей, в частности, Св. Иоанна Кронштадского, в деле опеки над процессом социальной «реабилитации» еврейства.

Таким образом, русская православная церковь стремилась исполнить свою социальную роль по преодолению дискредитации еврейского населения.

Глава 2. Основные социальные характеристики и позиционирование российского еврейства

2.1 Истоки возникновения «еврейского вопроса» в Российской империи

Первые элементы коммуникации славянского населения Древней Руси и иудейства можно отнести к VIII-IX вв., и связаны они были с внешнеполитическими и торговыми сношениями с Хазарией – соседним государством, официальной конфессией которого выступал иудаизм. Уже к XI- XII столетиям проникновение еврейского сегмента в древнерусские общины было столь велико, что в столице Киевской Руси было инициировано возникновение так называемого Жидовского квартала.

Характерно, что в это время складывается значительная степень предубеждения автохтонного населения против евреев, и этому процессу сопутствовали вполне объяснимые экономические причины: еврейство занималось преимущественно дачей в рост ссудных капиталов, получая в случае невыплат должников в качестве холопов, это явление было столь велико, что во время антиростовщического Киевского восстания 1113 г. население в жесткой форме потребовало от князя Владимира Мономаха «жидов изгнаша».

Большое негативное влияние на восприятие еврейства православным население оказало распространение так называемой «ереси жидовствующих», вследствие которой, в начале XVI в. евреям оказался запрещен въезд в Московское царство. Таким образом, социокультурные предубеждения против еврейства складывались на основе финансово- экономических и сакрально-религиозных факторов, однако со временем тенденция такого восприятия все более склонялась в сторону последних. Так, к примеру, положениями Соборного Уложения 1649 г. значилось: «А буде кого бусурман какими-либо мерами, насильством либо обманом, русского человека к своей бусурманской вере принудит и по своей бусурманской вере обрежет, и сыщется про то допряма, и того бусурмана по сыску казнить, сжечь огнем без всякого милосердия» (ст. 24 гл. XXII).

Таким образом, как можно обнаружить, создавались правовые прецеденты для ограждения от чуждого, в данном случае иудейского влияния на христиан. Однако, несмотря на ряд запретительных предписаний, еврейский сегмент, так или иначе, проникал на территории Московского царства. Каналов горизонтальной мобильности было, как минимум, два: а) попадание евреев в качестве военнопленных во время ведения боевых действий с Речью Посполитой в XVII столетии; б) проникновение евреев как финансово-торгового элемента с последующим оседанием на территории страны (последнее, впрочем, было сильно ограничено, и в частности, в череде договоров с Польшей, в том числе «Вечном мире», было оговорено запрещение о допуске евреев на территорию государства дальше приграничных городов и поселений».столетие не привнесло особых антидискриминирующих новшеств в практику обращения российской власти и общества с еврейством. Так, к примеру, в правление Петра II было издано распоряжение, согласно которому: «жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других российских городах, тех всех выслать вон из России немедленно и впредь их ни под какими образами в Россию не пускать, и того предостерегать во всех местах крепко».

Справедливости ради следует отметить, что такое отношению к еврейству являлось распространенной социокультурной тенденцией многих европейских государств периода Средневековья и раннего Нового времени. В российской общественно-правовой практике мы можем обнаружить, что происходило удивительное расхождение в сфере экономического и духовного регулирования российского общества XVIII столетия в отношении евреев. Так, вопросы торгово-финансового режима были поставлены достаточно мягко по отношению к еврейскому купечеству и «прибыльщикам»: им было разрешено расселение на приграничных территориях, получая там прибыль от оптовой и розничной торговли; что характерно, в правлении Елизаветы Петровны высшими сановниками был разработан проект ограниченного допуска еврейских торговцев на внутренние ярмарки страны, который сулил бы солидные поступления в государственный бюджет, однако императрица, известная своей набожностью, отреагировала вполне категорично: «От врагов Христовых не желаю иметь интересной прибыли». Более того, в 1740-х гг. последовал ряд указов, по сути продублировавших и расширивших указ Петра II от 1727 г. о запрете и высылке евреев за пределы Российской империи. Фактически, поводом к этому послужил имевший место быть еще в 1738 г. инцидент с переходом бывшего флотского офицера А. Возницына в иудаизм, с последующим осуждением и сожжением заживо его и раввина, проводившего процедуру «перекреста».

Такая радикальная тенденция в отношении «чистоты» христианской веры от иудейского вмешательства, идущая еще со времен Древней Руси, вполне очевидна. Дж. Клиер вполне резонно отмечает: «То обстоятельство, что христианская церковь на Руси была еще молода и боролась против пережитков язычества в форме так называемого двоеверия, придавало особую остроту ее нападкам на религии-соперницы. Однако ее пылкие антиеврейские настроения мало сказывались на рядовом населении. Сложные богословские сочинения таких представителей церковной элиты, как Иларион или Кирилл, не годились, да и не предназначались для широких масс, для еще не полностью обращенного в христианство народа». Однако, длительное время это было проявлением духовных поисков и теологических споров апологетиков христианства и никак не было связано с социально-бытовыми и политико-правовыми конфликтными ситуациями.

Политика Екатерины II первых лет правления мало чем отличалась от ситуации ранних периодов.

Политический истеблишмент Российской империи по-прежнему видел в еврействе потенциальную «басурманскую» угрозу. Несмотря на робкие попытки императрицы, каким-либо образом пересмотреть данный вопрос при вступлении на престол, никаких изменений не последовало вплоть до 1769 г., когда в условиях событий русско-турецкой войны из Османской империи прибыла партия пленных, которых было решено разместить на землях Причерноморья в исполнение тенденции к колонизации Новороссийских земель.

Ситуация коренным образом изменилась в 1772 г., когда в результате раздела Речи Посполитой Российской империи в «наследство» досталось, как минимум, около 80-100 тыс. евреев в качестве подданных. В отличие от польской стороны, у имперской администрации не было ни позитивного, ни негативного управленческого опыта в регулировании вопросов образа жизни и регламентации социального устройства еврейских общин. Чего совсем не скажешь о Польше, чей опыт довольно интересен в контексте изучения «еврейского вопроса» и образности еврейского населения.

Следует сказать, что отношение к еврейскому населению в Речи Посполитой, несмотря, казалось бы, на столь его объемное наличие, было, мягко говоря, декларативно игнорирующим и уничижительным. В частности, Л. Леванда, характеризуя «польский период» пребывания евреев Белоруссии, Литвы и Западной Украины, отмечает, что «вместо положительных законов для евреев существовали только привилегии, которые, как таковые, то им давались, то отнимались у них, так что евреи попеременно бывали то полноправными, то бесправными гражданами Речи Посполитой». Если отслеживать политику польского государства в данном вопросе, то на практике, на самом деле, была высока степень непоследовательности королевской власти в отношении своих польских подданных, колебания которой зависели от степени нарушения интересов польского населения в торгово-экономической сфере. Колебания политики Речи Посполитой в отношении еврейства, была вызвана, вероятно, следующими причинами: а) отсутствием династической формы передачи власти (король в Польше был фигурой, избираемой дворянским парламентом – Сеймом) и как следствие, отсутствие единого политического подхода ввиду частой смены правящих сторон; б) естественное стремление вновь избранных «крулей» угодить тем социально-политическим силам в Сейме, которые способствовали получению ими власти, и как следствие, подобная переменчивость внутриполитического курса в отношении еврейства.

В российских реалиях нарастание конфликтных ситуаций в общественном дискурсе особенно пришлось на события XIX – начала XX столетия. Обострение еврейского вопроса в этот период связано со многими факторами. В первую очередь, это распространение идеологем «кровавого навета» (см. п. 3.3), которые служили черной пиар-легендой в восприятии еврейства.

Другой причиной служили исключительно финансово- экономические мотивы. XIX век – время бурного промышленного переворота и активного капиталистического развития и в этих условиях стало разворачиваться почти что природная предприимчивость еврейства, которая провоцировала ощутимый элемент социальной зависти населения, воспринимавшей успешность семитского сегмента населения не иначе как применением некой «еврейской магии» вкупе с элементами коммерческой нечистоплотности.

Еще одним фактором выступает высокая степень изоляционизма еврейских общин (кагалов), вялая динамика ассимиляционных процессов еврейства в российский социум, их стремление сохранять элемент корпоративной закрытости. Все это привело к такой специфической форме рефлексии российского общества по отношению к еврейскому населению, как мощные погромы еврейских мест оседлости. Характерно, что катализатором таких процессов выступали любые острые событий политического, криминального (в случае резонансного преступления) или социально- экономического толка. Так, например, событие убийства Александра II характеризовалось мощной волной погромного движения, ибо «неравноправие еврейского населения, застарелый антисемитизм и недовольство православного городского населения экономической конкуренцией со стороны евреев способствовали в этой ситуации широкому распространению слухов о том, что царь был убит евреями и что в связи с этим власти отдали негласный приказ повсеместно устраивать погромы». Однако, было бы ошибочно полагать что дискриминативные и делинкветные действия социально-бытового характера в отношении еврейства никак не сдерживались самодержавной администрацией. С другой стороны, имперские управленцы зачастую сами допускали юдофобские злоупотребления в отношении еврейского сегмента населения, также пребывая в плену у распространенных антисемитских идеологем и стереотипов. Чаще же всего, правительство империи занимало позицию наблюдателя, о чем свидетельствует заявление одного из последних монархов:

«Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но дозволять этого ни в коем случае не следует». Таким образом, своим игнорированием проблемы ряд одиозных правителей страны фактически санкционировал антиеврейские выступления, с одной стороны, с другой, правительство все же старалось жестоко пресекать подобные асоциальные проявление. Следует также отметить, что правление Александра III, пожалуй, стало наиболее острым периодом в отношении еврейского населения, в частности, представителей еврейства подверглись довольно мощным и значимым ограничениям по направлениям профессиональной карьеры, социальной мобильности, образованию, службы в армии и на флоте. Отчасти причиной этому было активное участие части членов еврейской интеллигенции в революционном движении, что, вкупе с событиями марта 1881 г., весьма настораживало самодержца, побуждало его продолжать в отношении еврейского населения ограничительную политику. Только в правление Николая II наметились некоторые положительные сдвиги (включая прецеденты «дела Бейлиса») однако этот процесс прервало крушение монархии.

2.2 Конструирование черты оседлости евреев на территории империи

В конце XVIII столетия, с присоединением земель Речи Посполитой, у Российской империи оказалось порядка ста тысяч евреев в подданстве.

Екатерина II, исходя из идеологических установок «просвещенного абсолютизма», предпочитала проводить политику уравнивания еврейского сегмента со всеми остальными сословиями, однако данная позиция не находила отклика как у остального политического истеблишменте в государстве, так и у российского общества в целом. Первое время после присоединения белорусских территорий еврейство практически не покидало бывшие польские земли, поскольку не имело каких-либо прагматических целей вне пределов региона.

Тем не менее, определенная, экономически активная часть еврейского населения все-таки решила проводить распространение своих интересов в направлении внутреннего рынка страны. Разумеется, что коренная торгово- экономическая элита Российской империи того периода была отнюдь не рада встретить такого конкурента.

К местным администрациям начались шествия купеческих депутаций, где последние пытались доказать чиновникам участие еврейства в нечистоплотных торговых схемах, мошенничестве, подлогах и иных преступлениях экономического характера. Так, к примеру в 1790-м году такая депутация требовала от генерал-губернатора Москвы насильственной депортации всех еврейских купцов.

Недовольство купечества вызывала «подлая» торговая стратегия еврейских «коллег по цеху», которые принялись активно заниматься торговлей на территории страны: «по делам доставлять им правосудие, равномерно и всякие по торгам и промыслам и по городовому праву выгоды… везде в России, где живут, а именно не токмо в Белоруссии», не торгуя в их «коренном регионе», что, по мнению купечества, приносит страшное разорение, не столько им, сколько государственной казне в целом. В итоге это спровоцировало издание Екатериной указа от 23 декабря 1791 г., который, хоть формально и позволил приписываться к российскому купечеству, и помимо Белоруссии позволил еще пребывать в ряде территорий Украины, однако на деле ввел для последних строгие рамки их обитания в пределах отведенных регионов.

Следует сказать, что еврейская деловая элита очень быстро осознала всю опасность принятия такого постановления императрицы, и в специальном прощении, поданном на ее имя, «верноподданичейше» упрашивала самодержицу об отмене законопроекта. Однако устная резолюция Екатерины II была вполне однозначна: «Ее императорское величество высочайше указать соизволила, дабы объявлено было евреям, что незаконным их поведением они сами причиною сделанного запрещения». Таким образом, мы можем обнаружить трансформацию личностного подхода монарха к социокультурной образности еврейства под воздействием распространенных, многократно ретранслируемых по различным социальным каналам «вирусных» стереотипов.

Вторичный раздел Речи Посполитой от 1793 г. поспособствовал значительному численному увеличению еврейства в составе Российской империи – теперь число еврейских подданных увеличилось до 500 тыс. человек. Однако это никоим образом ни повлияло на изменение из статуса, а черта оседлости не только не была отменена, но и расширилась исключительно в направлении вновь присоединенных земель. Таким образом, примерно где-то к концу XVIII столетия оформился тот территориально-правовой феномен, который в отечественной историографии еврейства известен как «черта оседлости».

В начале XIX столетия было инициировано создание специального Еврейского комитета, в задачи которого вменялся регламент «внутренних дел» еврейских подданных Российской империи, а кроме того, принятие ключевых решений по веховым направлениям «еврейского вопроса». Активным сторонником работы этого комитета выступал Г.Р. Державин, занимавший, к слову сказать, частично радикальную и предвзятую позицию в отношении еврейства; напротив, довольно-таки снисходительную и умеренную позицию занимал один из видных деятелей александровской эпохи М.М. Сперанский. Так, в частности, в специальной докладной записке, адресованной членам комитета перед самым первым заседанием, сановник писал: «Преобразования, производимые властью правительства, вообще не прочны и особенно в тех случаях не надежны, когда власть сия должна бороться со столетними навыками. Посему лучше и надежнее вести евреев к совершенству, отворяя только пути к собственной их пользе, надзирая издалека за движениями их и удаляя все, что с дороги сей совратить их может, не употребляя никакой власти, не назначая никаких особых заведений, не действуя вместо них, но раскрывая только собственную их деятельность. Сколь можно менее запрещений, сколь можно более свободы – вот простые стихии всякого устройства в обществе». Таким образом, сошлись две достаточно противоположные тенденции по отношению к еврейству.

В итоге, одним из главных результатов деятельности данного комитета стало проектирование Положение декабря 1804 г., которое, по сути, установило особый режим пребывания еврейского сегмента населения на территории Российской империи.

В частности, указанными положениями, в ряде некоторых пунктов оговаривалось проживание евреев только на тех землях, откуда они происходили родом; исключение составлялось разве что для евреев-мастеров, которым дозволялось переселение в черноземные районы (Новороссия) для освоения и колонизации последней. Присоединение в 1812 г. Бессарабии, с проживавшим там контингентом еврейского населения, негативно сказалось для последних – были введены гораздо более жесткие социально-правовые ограничения, чем для еврейства, проживавшего на территории Белоруссии и Украины.

В частности, бессарабские евреи не могли занимать чиновные должности, равно как и состоять на армейской службе, приобретать крупные земельные наделы, заниматься откупом винной торговли и т.д. Преимущественное пребывание евреев во внутренних губерниях России было минимальным, в основном это были семьи, оседавшие еще со времен существования Речи Посполитой на территории Смоленска и его окрестностей. Также, случались и спонтанные случае заселения еврейством ряда внутренних территорий, например, новгородской губернии: «у вдовы Дахловской живет еврей Соломон, к которому с разных мест съезжаются евреи и производят торг, заводят еврейские школы и даже имеют по их званию каких-то резничьих ….

Дума делает постановление выслать евреев, о чем просит городничего». В целом, следует отметить, что в основном наибольшие социально- экономические потери несло еврейское купечество, которое теряло просто астрономические рынки сбыта.

Однако, по резонной логике самодержавного правительства, было бы недопустимым разрешение частичного переезда купцов еврейства с семьями, поскольку, вслед за этим, за ними неизбежно бы потянулся весь «штат» других профессий (забойщики скота по Кашруту, раввины, преподаватели еврейских религиозных школ), и по сути это бы означало переселение и освоение евреями данной территории. Тем не менее, начиная с XIX столетия, для некоторых регионов «черт оседлости» и ряда еврейских профессий (книгоиздатели, ювелиры) создавались частичные возможности для временного или перманентного оставления указанных мест.

Зачастую практиковались коррупционные схемы, где евреи условно переписывались в более благоприятные, по их мнению, регионы, или там, где они могли получить выгоду и поправить свои коммерческие дела. Также, можно было путешествовать, но при наличии специальных паспортов, получение которых происходило лично у губернатора местности, к которой был приписан еврей. С другой стороны, пребывание евреев в местах оседлости служило своего рода механизмом социальной защиты евреев от негативного воздействия со стороны тех категорий российского общества, которые предвзято относились к еврейскому населению.

Кроме того, очевидным было стремление удерживать довольно предприимчивый и высокоэффективный в освоении экономически запущенных территории этнос для достижения высоких показателей торгово-промышленной продуктивности вновь присвоенных регионов – открытии новых производств и торговых точек, распространении купеческой «сети» и т.д. Таким образом, происходило некое «оживление» западных окраин империи, поддержание их в порядке и на уровне, соответствующем западноевропейскому – что делало эти территории своего рода «витриной» общественной жизни Российской империи. Таким образом, складывалось уникальное «оседлое» пространство ментальности и социально-правовых паттернов еврейства. Дж. Клиер в данном отношении указывает: «Надо отметить, что евреи не были пассивными наблюдателями этого процесса.

Они занимали прочное положение в экономической жизни Речи Посполитой и понимали, что любые изменения в стране непременно должны отражаться на этом положении. Евреи в лице своих представителей, избиравшихся общиной, издавна научились отстаивать свои интересы перед польской бюрократией и не без успеха продолжали делать это, когда на смену полякам пришли русские. Несмотря на то, что русские власти разработали множество различных реформ (как общегосударственного, так и местного масштаба), направленных на изменение социально-экономической жизни евреев, лишь немногие из них увенчались успехом. И если к такому результату приводил чаще всего слишком умозрительный или поспешный характер задуманных преобразований, то отчасти заслуга предотвращения этих перемен принадлежит и самой еврейской общине с ее способностью отстаивать и продвигать свои интересы. Хотя за первые пятьдесят лет русского подданства евреи и не полностью добились того, чтобы, сообразно их всеобщему желанию, правительство не вводило у них никаких новшеств, им все-таки удалось избежать радикальных изменений в повседневной жизни, на которых настаивали некоторые реформаторы». В этом случае, можно отметить, что еврейство потенциально рассматривало возможности трансформации собственного пространства повседневности, однако делало это с позиций достаточно взвешенных и умеренных подходов, эволюцией правовой и политической системы Российской империи стремясь добиться изменения своего положения. Следует отметить, что такой подход в целом оказался успешен, поскольку, несмотря на контр реформаторский курс Александра III в конце XIX столетия уже при правлении последнего императора сложился ряд предпосылок для существенного изменения еврейством своего положения, в частности, окончательного разрушения традиций «местечковости». Однако, с другой стороны, устойчивое пребывание еврейского сегмента населения в подобных территориально-правовых рамках, а также наличие неразрешенной такой социальной организации еврейских коллективов, как кагал, социально- религиозная община, тяготение еврейства к определенной степени закрытости, делало стремления просвещенной ее части по преодолению подобного изоляционизма, если не напрасной, то во многом поспешной. Дискриминационная политика самодержавной администрации в отношении свободы расселения еврейского сегмента на протяжении почти что столетия сформировала определенные социокультурные паттерны в отношении собственных локаций, в частности, позиционирования собственного статус-кво как «закрепленной» народности, корневой этносоциальной группы. Таким образом, попытки изменения положения еврейства, предпринимаемые как правящей администрацией в начале XX столетия, так и деятелями общественного (еврейского и нееврейского) движения способствовали не только преодолению «закрепощения» еврейского населения, но и нарастанию социальной напряженности, поскольку попытки «выхода» из черты оседлости воспринимались правыми монархическими силами не иначе, как «заговор жидов».

2.3 Политико-правовой статус еврейского населения в Российской империи

Одним из первых юридических шагов самодержавного правительства в России по отношению к еврейству после раздела Речи Посполитой в 1772 г. и присоединения огромных массивов территорий, где был высок процент еврейского население, стало законодательное оформление пространства черты оседлости.

Учитывая высокую степень общественного предубеждения против еврейства, политическая элита Российской империи сама высказывала идеи о не допустимости распространения данного сегмента своих подданных на обширных землях страны, вследствие чего уже зимой 1772 г. граф З.Г. Чернышев однозначно заявил, что существует необходимость «оставить евреев со строгим наблюдением, чтоб они ни для чего в древние российские земли не въезжали, разве по делам тяжебным… и жиды торговали только в белорусских губерниях, а в Россию с товарами не входили». Особым к этому времени был социально-экономический статус еврейства.

Вместе с тем, согласно актуальному законодательству, для еврейского населения Белоруссии в конце XVIII столетия было установлено специфическое налогообложение, равно как и ряд других повинностей. Данная традиция исключительного налогообложения еврейского населения восходит к так называемому магдебурскому фискальному праву, в рамках которого выходцы семитского сегмента населения рассматривались как особая экономическая категория, подвергавшаяся двойному уровню сбора податей. Примерный уровень налогообложения, установленный для еврейских общин в конце XVIII в., был определен в 1 рубль с человека, что было необычно для «инородцев» во вновь присоединяемых территорий. Миссия по сбору данных денег возлагалась на еврейскую общину – кагал, т.е. данный подоходный налог носил распределительный характер и элемент круговой поруки.

Существовали установления финансового права, вызванные и этнорелигиозными предписаниями. К примеру, все евреи, строго соблюдая установления Кашрута, были обязаны платить так называемый «таксэ», или коробочный сбор, который на деле заменил совокупность разных «мелких» податей околорелигиозного характера, взимаемых с еврейства при проведении обрядовой деятельности. Правда, ряд мелких сборов все же имел место быть – к примеру, в условиях процедуры инициации по достижению совершеннолетия, заключения брачных обязательств, получения наиболее почетных должностей в еврейской общине (преподаватель, раввин, книжник, мясник) и проч.

При этом, следует не забывать, что весь регламент и процедура проведения сбора налога возлагалась на сами еврейские кагалы, и это вызывало злоупотребления со стороны глав последних: зачастую, реальная совокупная сумма повинностей была раздуваема ими в 2-2,5 раза, однако в основном это делалось «официально», т.е. не для собственных нужд, а для поддержания инфраструктуры еврейской общины, поскольку кагал, собирая поборы, в то же время являлся мощным элементом финансово-правовой защиты еврея – откупал последнего путем взяток от санкций юридического характера, брал на себя все риски и расходы по содержанию медицинских, образовательных и религиозных учреждений (хедер и синагога), оказывал политику прямого социального патернализма всем имущественно нестабильным категориям общины.

В 1780-х гг. произошло половинчатое снижение налогового бремени для всех белорусских сословных категорий, а также для еврей, однако в тоже время был установлен дополнительный винный сбор (50 коп. с члена кагала), что по сути, оставило экономический статус-кво еврейства примерно на том же уровне. Вскоре, в 1783 г., последовал специальный указ императрицы, вводивший отныне уравнительное состояние для всех этноконфессиональных категорий на территории Белоруссии. Тем самым принципы магдебурской фискальной правовой системы оказались денонсированы, и это самым невыгодным образом сказалось на имущественных позициях еврейства.

Как указывает исследователь данной проблемы, Е.В. Абакумова, «теперь евреи должны были судиться в сословных судах и вносить налоги – подушную подать с мещан и гильдейский сбор с купцов – напрямую в магистраты. Такая мера была вполне логичной в контексте общего курса на эмансипацию евреев, но на практике отмена общинной раскладки податей и круговой поруки оказалась невыгодной самим евреям, причем и кагальной верхушке, и бедноте». Попытки депутации еврейского населения изменить ситуацию ничем не увенчались – самодержавное правительство первоначально взяло курс на эмансипацию и интеграцию еврейского населения в общую массу своих подданных. Однако уже в конце своего правления режим Екатерины II принял ряд ограничительных мер, которые были направлены, в том числе и против еврейства. Так. В сфере финансового регулирования представителей иных конфессий была введена довольно непопулярная мера – двойное обложение повинностям со всех представителей иного конфессионального исповедания. Через два года, в рамках специального указа императрицы, Правительствующий Сенат дал разъяснение, что помимо основных поборов, на еврейство возлагается еще ряд дополнительных выплат, в том числе платы на содержание почтового сообщения, взимание денежных сборов с оборота финансового капитала (с еврейства, оказавшихся в разряде гильдейского купечества), а также в рамках наследования имуществ. Причин, побудивших самодержавие ввести столь жесткое налогообложение, равно как и поддерживать его в отношении евреев вплоть до падения монархии в 1917 г. было несколько:

üПроцедура борьбы с нараставшим в конце XVIII столетия, а также в последующие годы дефицитом бюджетных средств страны, покрытие программ внешнеполитических расходов;

üЭкономические стимулы для активизации миграционных процессов еврейства в Новороссию, ставшую перспективным проектом колонизационных мероприятий в конце XVIII – первой половине XIX в.;

üНаконец, позиция самого государства, убежденного в негативной роли еврейства для социально-экономического уровня жизни других сословий, полагавшего что профессионально-экономическая «специализация» еврейства по отношению к другим категориям граждан (ссудный процентный капитал, арендная дача земли) выступают способами «ограбления» иных сословий.

Все вышеперечисленное, в тоже время, порождало серьезные возмущения со стороны еврейского сегмента населения. Как отмечают специалисты, «евреи оказались единственным иноверческим меньшинством, обремененным этим налогом», и это провоцировало постепенное выстраивание политики социального (а в XIX столетии – и политического) саботажа со стороны кагалов в отношении самодержавного правительства . Однако данное замечание не совсем корректно и справедливо, поскольку в данный социально-правовой тренд дискриминации со стороны государства был заложен не этнический, а религиозный принцип. Все представители нелояльных религии, по мнению имперской администрации, должны были испытывать на себе воздействие своеобразных экономических санкций, и к слову сказать, раскольники староверы испытывали на себе гораздо больший фискально-налоговый гнет, установившийся еще со времен правления Алексея Михайловича, и значительно подкрепленный эпохой правления Петра Великого. Как известно, и староверы, и еврейские кагалы ощутили окончательное, а не эфемерное послабление своего дискриминируемого положения в финансовом отношении в государстве только уже к началу XX столетия. Дореволюционный исследователь проблемы И.Г. Оршанский, характеризуя данную проблему, в частности отмечает: «Продолжительные гонения на известный класс людей за его религиозные убеждения имеют своим последствием то, что религиозная община превращается в гражданскую, в социально-экономическую единицу.

…Вместе с тем является и усиливается вражда к гнетущему окружающему миру и стремление преследовать во всем одни узкие интересы данной общины, нередко во вред остальному населению» . Тем не менее, довольно значительная часть исследователей, характеризуя устоявшийся финансово- правовой статус еврейства, выражает частичное недоумение исходными причинностями такой позиции самодержавия.