- Вид работы: Дипломная (ВКР)

- Предмет: Культурология

- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 738,06 Кб

Становление и формирование отечественной режиссуры как отдельного вида искусства

Содержание

Введение

Глава 1. Становление отечественной режиссуры

.1 Истоки отечественной режиссуры

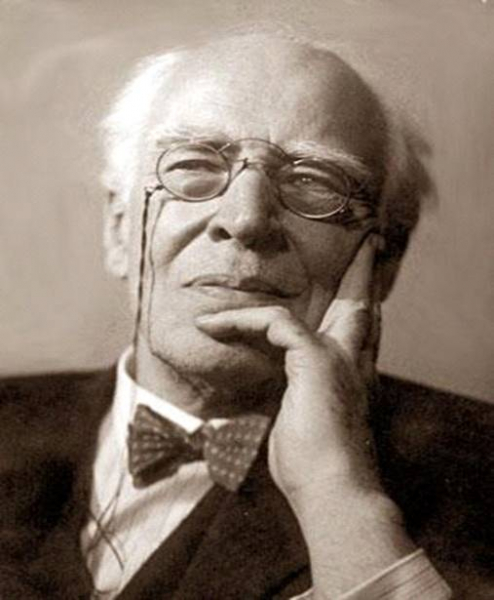

.2 Школа режиссуры Вл.И. Немировича-Данченко

.3 Режиссерские искания К.С. Станиславского

Глава 2. Развитие отечественной режиссуры

.1 Формирование новых течений в русской режиссуре

.2 «Условный театр» В.Э. Мейерхольда

.3 Особенности режиссуры А.Я. Таирова

.4 «Глубокая форма при ярком содержании» в театре Е.Б. Вахтангова

Глава 3. Советский период отечественной театральной режиссуры

.1 Общие тенденции «советской» режиссуры

.2 Г.А. Товстоногов – режиссер-новатор

.3 А.А. Гончаров – Дон Кихот отечественной сцены

.4 Традиционная режиссура А.В.Эфроса

Глава 4. Режиссерское искусство XXI века

.1 Основные тенденции современной режиссуры

.2 Суперпрофессия М.А.Захарова

.3 К.Гинкас «Русский театр обращен к сердцу…»

.4 «Молодой режиссер» С. Женовач

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

Зрители не видят режиссёра во время действия, он может появиться только после спектакля, чтобы поклониться публике вместе с актерами. Века театр жил, даже не пытаясь задать вопрос: зачем нужен режиссер? А в наше время, прежде чем посмотреть спектакль, зритель задается вопросом: кто его поставил?

В театре всегда был человек, который занимался с актерами, художниками, решал важные творческие и технические вопросы. Но долгое время эта фигура находилась в тени актеров и драматургов. Лишь к началу XIX столетия в театральной среде стал упоминаться некто главный при подготовке спектакля – создатель сценического мира.

В русский язык слово «режиссер» пришло из немецкого: regieren- «управлять». Следовательно, режиссер – тот, кто управляет, руководит. [19, 258]

Одни историки считают, что режиссер существовал с момента возникновения театра, и, отчасти, они правы. Всегда существовал человек, занимающийся постановкой спектакля. Как правило, это был сам драматург, исполнитель главной роли, либо директор театра. Существует и другое мнение, что режиссура возникла лишь с появлением нового типа драматургии, требующей сложного построения сценического действия. Такая драма появилась в последней четверти XIXвека, так называемая «новая драма». Конец XIX-начало XXвеков – время появления крупных режиссеров. Теперь именно от режиссерского замысла зависит успех спектакля. И актер, до этих пор ведущее лицо в театре, в конце концов, признает свою подчиненную роль. Как только режиссер обрел главенствующее положение в театре, важной стала проблема взаимопонимания между участниками спектакля. Подлинное произведение театрального искусства рождается только в творческом содружестве всех участников сценического действия, но ведущая роль режиссера непременно должна сохраняться.

Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художественного произведения. Этой цели режиссер достигает на основе своего творческого замысла и осуществляя руководство творческой деятельностью всех участвующих в коллективной работе над сценическим воплощением пьесы. Благодаря режиссуре спектакль в целом приобретает стилистическое единство и общую идейную целеустремленность (того, что Станиславский называл сверхзадачей спектакля). Поэтому одновременно с ростом идейно-эстетических требований к спектаклю расширялось и углублялось самое понятие режиссерского искусства, и роль его в сложном комплексе различных компонентов театра непрерывно возрастала.

Французский театровед Патрис Пави в «Словаре театра» высказывает мнение, что оценка режиссёрской работы большей частью сводится к вопросам вкуса и идеологии, а не эстетики. Поэтому стоит констатировать, что режиссёр попросту существует (что особенно заметно в случае, когда он не на высоте своей задачи). [19,261] Более того, потребность сцены в режиссёре периодически оспаривается другими участниками театрального творчества. Актёр требует свободы от слишком тиранических указаний; художник сцены желает без посредника вовлечь в свое игровое устройство и актёров, и публику; театральный «коллектив» отказывается признавать отличия в труппе, сам берёт на себя заботу о спектакле и предлагает коллективное творчество; наконец, антрепренёр, продюсер требует связать искусство и коммерческую реализацию.

Однако никто не может отрицать, что функции режиссера в современном театре чрезвычайно велики и разнообразны: он осуществляет весь комплекс работ по организации как творческого, так и технического процесса подготовки спектакля или программы.

Актуальность работы: режиссерское искусство постоянно развивается и совершенствуется. Чтобы смело смотреть в будущее профессии, надо сначала изучить ее прошлое. Данная работа поможет заглянуть в историю режиссуры, осознать процессы, протекающие в этом виде искусства в течении ХХ века.

Цель данной работы – проследить пути становления и формирования отечественной режиссуры как отдельного вида искусства на примере величайших ее представителей.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

проследить истоки отечественной режиссуры;

определить основные направления развития режиссерского искусства в России;

выявить и проанализировать проблемы современной режиссуры.

Таким образом, объектом нашего исследования является режиссура. Предметом – история режиссуры.

Работа может быть использована, как учебно-методическое пособие для учреждений культуры и искусства.

Глава 1. Становление отечественной режиссуры

.1 Истоки отечественной режиссуры

Режиссура как искусство создания художественно-целостного спектакля сложилось только на рубеже XIX-XX веков. [9, 321] В течение многих столетий она не являлась самостоятельным видом искусства. А некоторые функции режиссера исполнялись автором, ведущим актером или организатором театральных представлений. В преддверии нового века режиссура стала самостоятельным видом искусства. Дальнейшие пути режиссуры, победы и поражения ее крупнейших представителей, борьба и взаимодействие разных режиссерских направлений отражают сложные и противоречивые процессы театральной культуры ХХ столетия, в свою очередь связанные с политическими и социальными конфликтами времени.

В России режиссура в современном понимании этого термина возникла на рубеже XIX-XX столетий. На полстолетия раньше, в пору крушения нормативной эстетики классицизма и формирования новых реалистических принципов, некоторые вопросы режиссуры были поставлены Гоголем и Белинским. Творческий уровень режиссеров казенной сцены не соответствовал высоким возможностям ведущих актеров. Художественным авторитетом у труппы режиссеры не пользовались. Художественная беспомощность режиссеров вынуждала драматургов принимать участие в постановках своих пьес, привела к устойчивому бытованию так называемой «Авторской режиссуры», крупнейшими представителями которой в 1850-1870-х годах были А.К. Толстой и А.Н. Островский. [9, 362]

Существенной вехой в становлении режиссерского искусства в России явились двукратные гастроли мейнингенской труппы. В большинстве отзывов актерский состав мейнингенского театра признавался слабым, но всех восхищали массовые сцены и световые эффекты, создававшие иллюзию бегущих облаков, косого проливного дождя и т.п. Больше всего писали и говорили об исторической точности декораций, костюмов, бутафории. «Когда Кронеку сказали об этом, – пишет К.С. Станиславский, – Он воскликнул: «Я привез им Шекспира, Шиллера, а их заинтересовала лишь мебель…». [24, 95]

После приезда мейнингенской труппы стало очевидна необходимость усиления роли режиссера в создании спектакля. Проводилось это в жизнь, однако очень непоследовательно, односторонне и ощутимых результатов в большинстве случаев не давало. Главный режиссер Малого театра С.А. Черневский, под влияние прославленных гастролеров нарушил некоторые сценические трафареты. При постановке «костюмных» пьес Черневский начал уделять значительно большее внимание историческому колориту декораций и костюмов. Черневский был далек от понимания общего идейно-художественного замысла спектакля. Углубленной работы с актерами он не вел, в творческую лабораторию ведущих мастеров Малого театра вообще не вникал. В его деятельности продолжали преобладать административные функции, что решительно расходилось с новыми представлениями о режиссуре, возникшими в конце XIX века.

Режиссерское ремесленничество и постановочная рутина цепко удерживались в русском театре. Не поднималось выше добротного ремесленного опыта и деятельность Е.П. Карпова, слывшего в конце XIX века одним из наиболее умелых представителей режиссерской профессии.

Драматургия Чехова, кроме ранней драмы «Иванов» и одноактных пьес «Медведь», «Предложение» и других вообще не укладывалось в прокрустово ложе старой театральной системы. О постановке Н.Н. Соловцовым в театре Абрамовой чеховского «Лешего» (1889 год) Немирович-Данченко писал: «Играли очень хорошие актеры, но за их речью, приемами, темпераментами никак нельзя было разглядеть сколько-нибудь знакомые мне жизненные фигуры. Поставлена пьеса была старательно, но эти декорации, кулисы, холщевые стены, болтающиеся двери, закулисный гром ни на минуту не напоминали мне знакомую природу. Все было от знакомой сцены, а хотелось, чтобы было от знакомой жизни». [9, 187] Однако не прошло и десяти лет, как тот же Соловцов обрел новые выразительные средства, обогатил свою режиссерскую палитру и удачно осуществил в своем киевском театре цикл чеховских спектаклей. Соответствовало авторской поэтике и постановка "Дяди Вани" в ростовской антрепризе Синельникова (1897 г.) [9, 293]

Н.Н. Синельников с самого начала своей режиссерской деятельности объявил войну театральной рутине. Еще в 1879 году в одной из спектаклей он не побоялся посадить актеров спиной к зрительному залу. Спустя два года, ставя комедию Островского и Соловьева "Дикарка" в казанской антрепризе В.А. Костровского, он делал опыты, отчасти предвещавшие будущее режиссерского театра. «Мне хотелось, – вспоминает Синельников, – на благородном материале Островского проявить актерское мастерство, пользуясь индивидуальными качествами дарования исполнителей. Мизансцены были моей особенной заботой. …Новыми и непривычными показались правдиво меблированная комната, картины, повешенные на стенах, расположение действующих лиц не только на авансцене, но даже целые эпизоды, происходящие у задней стены. Не нарисованный, а сделанный ствол дерева, на который можно по-настоящему облокотиться, и он, прочно прибитый, не пошевелится, не затрясется от прикосновения. Под ногами – земля, трава. Все это казалось новшеством… Первый шаг был сделан». [9, 64]

На столичной сцене в том же направлении экспериментировал А.Ф.Федотов. Станиславский называл его первым "настоящим талантливым режиссером", которого он встретил на своем пути. Федотов был культурным и разносторонне одаренным человеком – хорошим характерным актером, преподавателем драматического искусства, организатором и руководителем ряда самостоятельных театральных дел.

Федотов обладал яркой творческой фантазией. Новыми по тому времени были его взаимоотношения с актером: он "умел разбирать стену, стоявшую между актером и ролью, и сдирать мундир обветшалых традиций…". Работа под руководством Федотова явилась существенным звеном в творческом развитии Станиславского.

Смена общественных настроений в 90-х годах XIX века обнаружила отставание Малого театра от запросов времени лучшие представители труппы ощущали необходимость серьезных перемен. Наибольшую активность в этом направлении проявлял актер Малого театра А.П.Ленский. Он упорно и последовательно отстаивал тезис о руководящей художественно-организующей роли режиссера в создании спектакля.

Режиссерское искусство Ленского выросло на основе его огромного актерского опыта и педагогической работы, которую он вел с 1888 года на драматических курсах Московского театрального училища. Режиссерские принципы Ленского были неразрывно связаны со взглядами Гоголя, Щепкина, Островского. Режиссер в его восприятии – прежде всего учитель актеров, их друг и помощник. Основная цель его деятельности – верное раскрытие идеи пьесы. Огромное значение имела для Ленского индивидуальность, творческая фантазия актера, которую он старался разбудить и направить по нужному руслу. В начале своей режиссерской деятельности Ленский бал режиссером-педагогом, реализовавшим свои замыслы преимущественно в работе с актером. Особой постановочной изобретательности он на первых парах не проявлял. Это отметил в свое время В.И. Немирович-Данченко, писавший по поводу его спектакля «Ревизор»: «…как всегда у Ленского, чисто, умно, ровно, но скучно». [9, 276]

В дальнейшем Ленский овладел разнообразными средствами режиссерской выразительности, смело обращался к новым художественным приемам, постоянно прибегая к помощи смежных искусств.

Наибольших успехов Ленский достиг при постановке сказочных пьес и произведений Шекспира.

Имелась и еще одна важная причина, снизившая эффективность новаторских начинаний Ленского, – выбор пьес, на материале которых эти начинания развивались. Он ориентировался на русскую и зарубежную классику, ставил Островского, Гоголя, Шекспира, Мольера, Бомарше, но просто не работал над современной пьесой. В частности не понял драматургической поэтики Чехова. Это ограничило значение реформаторской деятельности Ленского.

Создать театр нового типа было возможно лишь на основе лучших произведений современной драмы, произведений Чехова, Горькова, Ибсена, Гауптмана. В полной мере это ощутил в 90-е годы один лишь Немирович-Данченко.

.2 Школа режиссуры Вл. И. Немировича-Данченко

Основная черта дарования Вл. И. Немировича-Данченко – умение охватить театр в целом. Нет ни одной, начиная от самой существенной и кончая самой незначительной, детали в театральной жизни, которой бы не касался Немирович-Данченко. Ему принадлежит известный афоризм: «Театр начинается с вешалки». Когда приблизилась к осуществлению дорогая ему мечта о своем театре, он устранял даже самые незначительные мелочи, способные помешать ее достижению или испортить с трудом воздвигаемое здание. Он не оставил ни одной трещины, сквозь которую могло проникнуть влияние дурных сторон старого театра. Он всегда смотрел в будущее и судил о “сегодня” с точки зрения развития театра в целом. Ему, как и К.С. Станиславскому, было важно создать условия, при которых актеры – сердце театра – все время находились бы в нужной для искусства атмосфере, и он по мере возможности оберегал их от закулисных интриг. Станиславский и Немирович-Данченко боролись с преувеличенным актерским самолюбием, они первыми являли пример полной отдачи себя идейно-творческим задачам театра. Художественный театр стал всепоглощающей страстью Немировича-Данченко, выражением его упорной воли. Он знал, что именно здесь он полностью выразит себя. Существование Художественного театра означало и существование Немировича-Данченко как полноценного, служащего высоким идейным задачам художника. Оттого он постоянно отвергал так часто делавшиеся ему предложения о переходе в другой театр. Прежние, испытанные им успехи его больше не удовлетворяли. И хотя он больно переживал внешние и внутренние трудности и беспокойства в жизни Художественного театра, он в самые тяжелые минуты не покидал его и еще сильнее и напряженнее входил в гущу его жизни, не только ставя спектакли, но разрабатывая репертуар, совершенствуя постановочно-сценическую технику, создавая стройную административно-организационную систему. Охватывая театр в целом, он считал, что все – и администратор, и бухгалтер, и капельдинер, и декоратор,- все служит для того, что совершается на сцене, для того торжественного и прекрасного момента, каким является спектакль. Блестящий организатор и руководитель, он порой сам отходил в тень как художник ради сохранения театра. Немирович-Данченко и Станиславский были крепко спаяны со всем коллективом. Немирович-Данченко знал, что единомыслие руководителей с коллективом и непрестанная забота о каждом из членов коллектива помогают обеспечить победу театра и торжество его общественно-художественной линии. С ее определения он и начинал. Для него не существовало театра вне связи с общественной жизнью. Справедливо полагая, что без современной драматургии театр мертв, Немирович-Данченко порою давал на сцене МХТ право голоса писателям, не только мрачно оценивавшим буржуазную действительность, сколько проповедовавшим безверие вообще. Художественный театр был для него в первую очередь русским театром, хранившим великое идейно-творческое наследие русской литературы, театром Чехова и Горького, Толстого и Грибоедова, Островского и Тургенева, Пушкина, Гоголя и Салтыкова-Щедрина.[17, 162] Немирович-Данченко неизменно твердо и уверенно подчеркивал спасительное для театра значение Великой Октябрьской социалистической революции, которая вывела МХТ из охватившего его кризиса и четко определила его репертуарную линию. В эпоху социалистического строительства он широко помогал молодым авторам, отражавшим в своих произведениях советскую действительность. Как художник, заинтересованный в наиболее полном осуществлении идеи создания нового театра, как организатор и официальный директор его, Немирович-Данченко заботился о каждом отдельном участке сложного театрального организма. Проблема того, что показывается на сцене, была всегда для него одной из самых существенных. В списке режиссёрских созданий Немировича-Данченко – Чехов и Шекспир, Пушкин и Горький, Островский и Лев Толстой, Гоголь и Грибоедов, Щедрин и Тургенев, Иванов и Леонов, Хренников и Дзержинский. [17, 216] Первые свои постановки он делал вместе со Станиславским, и их взаимовлияние дало результаты одинаково благотворные для обоих. Он, до такой степени вживался в стиль произведения, что, не вглядываясь в текст, легко угадывал текстовые изменения и сокращения, произведённые режиссурой.

Враждуя с ложной театральностью, он в равной мере не любил натуралистической простоватости. Ритм сценической речи был для него ритмом автора, ритмом пьесы, был для него поэзией. Ритм был тесно связан с содержанием. Воплощая на сцене два огромных по значительности романа Л. Толстого, Немирович-Данченко последовательно шел за гениальным определением, которое дал Толстому В. И. Ленин. Верный своей идейной и художественной требовательности, он нашел для раскрытия идейного смысла романов особые приемы. В “Воскресений” он дал резкое и мощное разоблачение царской России. В картинах “Суд”, “Тюрьма”, “Деревня”, “Петербург”, “Этап” он нарисовал острейшие противоречия русского самодержавного строя. Введенное им “лицо от автора” позволило ему передать мысли Толстого-протестанта.[23, 163] В “Анне Карениной” он противопоставил “скованной в гранитные стены морали блестящего императорского Петербурга” “сильную страсть” искренней и честной женщины, “которая, ощутив радость чистой правды, уже не может помириться с лицемерием и ложью”. Таков был и весь спектакль, от начала до конца построенный на контрасте “живой, прекрасной правды” с торжественным, холодным великолепием окружающей мертвой аристократической жизни. Так умел Немирович-Данченко выявлять в спектакле самое главное самое характерное для выбранной пьесы. Искусство Немировича-Данченко было отмечено чертами суровости и строгости, его режиссерский почерк – сосредоточенной силой и насыщенной сжатостью. Его режиссерская манера противоречила как натурализму, так и формализму. Он всегда в зависимости от идеи пьесы находил самые красноречивые и необходимые детали, безжалостно очищая спектакль от ненужных и лишних.

Немирович-Данченко прекрасно понимал актера. Он признавался, что знает все недостатки, связанные в прошлом с актерской профессией и не до конца изжитые до наших дней: неустойчивость, болезненное самолюбие. Осторожно и чутко отводил он актеров от стоявших на их пути опасностей. Он учитывал, что успех актера зависит от его драгоценнейших качеств, неотразимо воздействующих на зрителя. Но он не полагался ни на одно из самых пленительных актерских свойств, рассматриваемых в отдельности. Он часто наблюдал, как в театре актер, не обладающий ни большим сценическим вкусом, ни даже большим талантом, увлекал зрителя и вызывал аплодисменты. Немирович-Данченко искал разгадку и такого успеха, хотел понять его коренную причину. Он никогда не верил в то, что успех возникает из ничего, на пустом месте и является только свидетельством непонимания зрителя. Успех актера всегда был обусловлен в его восприятии рядом положительных качеств, хотя бы эти положительные качества были опутаны массой привходящих, ненужных моментов.

Он угадывал тогда причину успеха или в личном обаянии актера, которое прорывалось сквозь самые штампованные приемы и увлекало зрителя, начинавшего привыкать к этим индивидуальным штампам актера; или в эмоциональной заразительности актера, в его темпераменте, который, будучи направлен даже в неверную сторону, потрясал зрителя, и зритель, побежденный стихийным напором темперамента, вслед за актером пренебрегал содержанием пьесы и образа; или в уверенной сценической технике, которая давала иллюзию жизненной правды и обманывала зрителя. Тем не менее, стоило зрителю попытаться разобраться в своих чувствах по поводу актерской игры, и он начинал понимать, что получил впечатление не жизненное и насыщенное идеями, а всего лишь имитацию, театральное впечатление. И в этих случаях зритель невольно

Начинал осознавать односторонность и некую ущербность такого впечатления. На своих репетициях Немирович-Данченко старался помочь актеру раскрыть образ полностью со всеми его мельчайшими переживаниями и затаенными мыслями. Немирович-Данченко знал, что у актера уже есть свои фантазии по поводу роли, свои цели, которые манили его за собой. И режиссер всячески старался вести актера к осуществлению этих целей. Он вел с актерами интересные беседы, которые были полны всевозможных сравнений, и должны были помочь актеру. Язык образов, на котором Немирович-Данченко общался с актерами, был необычайно богат и полон ярких сравнений, направленных на пробуждение в актере необходимых ассоциаций. Этот язык, казалось бы, расширял и углублял актерское знание жизни, позволяя находить удивительно яркие, и в то же время простые сценические приемы, которые позволяли как нельзя лучше передать саму жизнь. Он не учил актеров и ни к чему их не принуждал. Его актеры на сцене просто жили, жили сильно, ярко и красиво.

В возрасте восьмидесяти пяти лет Владимир Иванович Немирович-Данченко скончался в самом разгаре его творческой работы. После него многие из далеко простирающихся планов и замыслов так и остались нереализованными. Но даже в старости Немировичу-Данченко были присущи удивительная жажда жизни, придававшая ему молодости и сил, искрометность ума, чувство новизны. Его репетиции продолжали поражать наблюдателей и актеров своей увлекательностью.

Немирович-Данченко прошел богатый творческий путь, наполненный славой и успехом, искренними переживаниями и всенародным признанием. Всю свою жизнь взор Немировича-Данченко был обращен в будущее, стремился не останавливаться на уже достигнутом. Всякий раз, когда на горизонте начинала маячить цель, к которой стремился этот удивительный человек, он начинал видеть с особой ясностью не только ее, но и открывающиеся следом бескрайние просторы для творчества. И чем реальнее теперь казалась ему цель, тем интереснее становилось идти по дороге, ведущей к ней. Немирович-Данченко был человеком с разносторонними интересами. Казалось, что в мире не существует ни одной вещи, которая не привлекала бы его внимания, все до мельчайшей детали общественной жизни, искусства или быта отмечались режиссером и использовались в дальнейшей работе. Он всегда с интересом отслеживал молодые дарования, эта проблема глубоко волновала его и вызывала неподдельный интерес. И становится совсем неудивительным и естественным то, что обладающий огромным авторитетом во всех сферах искусства и театра, Немирович-Данченко был назначен председателем Комитета по Сталинским премиям в области искусства и литературы. Немирович-Данченко был талантливейшим организатором и тонким психологом, обладал твердой волей, умом.

Это во многом способствовало его умению привлечь в театр всевозможных деятелей искусства. Он умел увлекать своими замыслами других, и, в свою очередь, видел в них своих помощников и свою опору. В кругу его спутников оказались такие начинающие советские драматурги как Афиногенов и Корнейчук, композиторы Дзержинский и Хренников, художники Дмитриев, Вильяме и Волков. [3, 19] Он умел зажигать сердца молодежи, вести ее за собой, за своими мыслями. Его любили, им восхищались, его уважали, к нему испытывали чувство искренней благодарности. И от соприкосновения с молодежью, ее энергией и задором, Немирович-Данченко и сам словно обновлялся. Но ни в коем случае нельзя утверждать, что Немирович-Данченко не умел оценивать творческий потенциал молодых драматургов, актеров, художников. Напротив, он необыкновенно точно и умело отсеивал ненужное в пьесе, и углублялся в то, что представлялось ему наиболее важным и ценным. Истина для него рождалась в споре, он всегда испытывал интерес к собеседнику и внимательно относился к нему, особенно если тот оказывался его принципиальным противником. В таком случае он не просто старался указать своему оппоненту “истинный путь”, но и найти то самое зерно истины, которое должно было произрасти из этого спора. В общении с Немировичем-Данченко не чувствовалось напряжения, обычно вызываемого разницей возрастов собеседников или их общественного положения. Молодежь скорее ощущала единство их интересов к жизни, стремление Немировича-Данченко поддержать творческие намерения и замысел юных художников. Да, Немирович-Данченко был жестким критиком, и немногие были способны выдержать подобное испытание. Однако если художник все же проявлял стойкость в испытании критикой, то на смену холодности стороннего анализа у Немировича-Данченко приходило искреннее творческое увлечение, делающее из Немировича-Данченко по-настоящему верного друга, в любую минуту готового прийти на помощь со своими знаниями и добрыми советами.

Вся долгая и насыщенная жизнь Немировича-Данченко была посвящена театру, наполнена мечтами и непоколебимой верой в искусство. Не раз в мечтах режиссеру представлялось уже, как на сценах его театров в произведениях Шекспира и Чайковского воплощаются идеи высокой трагедии в музыке и поэзии. Именно Немирович-Данченко в свое время открыл для русского театра пьесы Чехова, а уже, будучи в восьмидесятилетнем возрасте, повторил это для советского народа. Режиссер оказывал творческую поддержку Горькому (который впоследствии испытывал глубокую признательность этому человеку) при создании первых драматургических произведений великого пролетарского писателя, и именно он в советское время сумел дать уникальную социальную трактовку горьковским произведениям. Вся позиция советской эпохи нашла свое отражение на сцене театра Немировича-Данченко. Казалось бы, не было ни одного события в общественной жизни страны, которое не вызвало бы отклик со стороны великого режиссера. Он сумел воплотить на сцене театра не только лучшие образцы советского драматического искусства, но и создать уникальные образы народных вождей – Ленина и Сталина.

Немирович-Данченко прожил поистине удивительную жизнь, полную величайших достижений в области культуры и русского театра. Но даже на склоне лет великий советский художник и народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, Немирович-Данченко обращал свой взор не в прошлое, а в неизменно светлое будущее России. [3, 254]

.3 Режиссерские искания К.С. Станиславского

К.С. Станиславский не оставил специальной книги, посвященной режиссерскому искусству. Между тем он был не только гениальным режиссером, – он создал целое направление в искусстве режиссуры. Реформа режиссерского искусства, осуществленная Станиславским, опирается на новое понимание сущности этой профессии, понимание, вытекающее из “системы” и потому органически с ней связанное.

Константин Сергеевич говорил: «Режиссер – это не только тот, кто умеет разобраться в пьесе, посоветовать актерам, как ее играть, кто умеет расположить их на сцене в декорациях, которые ему соорудил художник. Режиссер – это тот, кто умеет наблюдать жизнь и обладает максимальным количеством знаний во всех областях, кроме своих профессионально-театральных. Иногда эти знания являются результатом его работы над какой-нибудь темой, но лучше их накапливать впрок. Наблюдения тоже можно накапливать специально к пьесе, к образу, а можно приучить себя наблюдать жизнь и до поры до времени складывать наблюдения на полочку подсознания. Потом они сослужат режиссеру огромную службу». [24, 254]

Станиславский был создателем новой эстетики сценического искусства, утверждавшей взгляд на спектакль как на целостное художественное произведение, где все компоненты: образ, создаваемый актером, пластическое решение, декорации, музыкальное оформление и т.д. – подчинены общей идее, общему замыслу и согласованы между собой. Новые цели, поставленные перед всеми творцами спектакля, принципиально изменили роль каждого из них в его создании.

Он отмечал, что театральная живопись, так же как и входящая в драму музыка, являются на сцене искусствами прикладными, вспомогательными и обязанность режиссера состоит в том, чтобы извлечь из них все необходимое для освещения разыгрывающейся перед зрителями драмы. Считая декорационное оформление вспомогательным компонентом, Станиславский при этом придавал ему огромное значение, отлично понимая разнообразные возможности его использования в спектакле. В его постановках сценография играла существенную роль в трактовке пьесы, в передаче сценическими средствами авторского стиля, в ней, в окружающем исполнителя материальном мире искал Станиславский опоры для творчества артиста. Наконец, с ее помощью он добивался нужного ему на том или ином этапе зрительского восприятия спектакля. При всей верности своему незыблемому принципу «душевного реализма» Станиславский постоянно добивался не только более тонкого и глубокого, но и более смелого, яркого, театрального в лучшем смысле этого слова выражения жизни человеческого духа на сцене. Одновременно он настойчиво искал новые средства внешней выразительности, новые формы, в том числе и в области оформления спектакля, в этой непрерывной эволюции не было ничего искусственно сконструированного, ничего от дани моде. Она органично вытекала из постоянно живущей в нем неистребимой потребности обновления и необычайно развитого интуитивного чувства современности, острого ощущения меняющейся действительности, рождающей у художника новое восприятие мира, а, следовательно, новые театральные формы и образы. Декорационное оформление Художественного театра не раз становилось предметом изучения. Оно исследовалось в ряде серьезных и глубоких работ, в частности в диссертации М.Н. Пожарской «Становление принципов декорационного оформления Московского Художественного театра» и книге того же автора «Очерки истории русского театрально-декорационного искусства конца XIX начала XX века», в труде М.В.Давцовой «Очерки истории русского театрально-декорационного искусства ХУШ начала XX века», в работе А.И.Бассехеса «Художники на сцене МХАТ». [25, 137]

Среди трудов, освещающих творчество отдельных художников МХАТ, следует особо отметить статью Н.Н.Чушкина «В.А.Симов – родоначальник нового типа театральных художников», где автором была не только дана характеристика творчества В.А.Симова, но и впервые были сформулированы некоторые принципиальные черты декорационного искусства художественного театра всего его первого периода. [25, 132]

Опираясь на свой богатый актерский опыт и эксперименты в области мастерства, Константин Сергеевич огромное значение уделял работе с актером. Ему была необходима «жизнь человеческого духа на сцене», прийти к которой он стремился на каждой своей репетиции, вдохновляя и возбуждая фантазию и воображение своих актеров.

Однако далеко не все репетиции Станиславского были творческим «праздником» для актеров и режиссеров. Особенно те, которые он называл «актерскими», когда задачи общего, постановочного характера на время откладывались, и все свое внимание он посвящал какой-либо чисто актерской задаче. Иногда это была работа над диалогом, иногда над образом, над воспитанием в актере ведущей черты характера действующего лица.

Это бывали долгие, мучительные иногда и для Станиславского и для актера часы. Станиславский был строг, справедлив, придирчив, терпелив. Ничто не укрывалось от его глаза в эти встречи один на один с актерами. Его требования охватывали все стороны актерского мастерства.

Были и слезы, но ими Станиславского не разжалобить! «Можете плакать сколько угодно, это ничуть не мешает репетировать», – следовало своеобразное утешение. Были и наивные актерские «бунты». Они не производили на Станиславского никакого впечатления. На все заявления и просьбы – «снять с роли, раз она у меня не выходит» – следовал ответ: «Когда надо будет – снимем. А пока попрошу репетировать». И требования к «бунтарю» повышались. [6, 154]

Но зато не было большей радости для всех актеров и для самого Станиславского, когда после длительной работы, настойчивых поисков глубокого, искреннего чувства, яркого физического действия, острой черты характера открывались новые черты актерской индивидуальности, находились интереснейшие «приспособления», правдой, внутренней силой звучали мысли и слова. Перевоплощение актера в образ в эти счастливые минуты совершалось на глазах у всех полностью и позволяло актеру творить на сцене ту жизнь, которой добивался всегда Станиславский.

Станиславский был строгим, требовательным и режиссером и педагогом. Ни одна область актерского мастерства не выпадала из сферы внимания Константина Сергеевича. Он не уставал нам постоянно повторять, что наряду с первостепенным значением внутренней техники актера такое же важное значение имеют для актера дикция, постановка голоса, дыхание, знание законов речи. У меня хранится страница, на которой он сам изобразил графически законы фонетики в сценической речи. Столь же большое значение придавал он пластике, движению актера на сцене. Ритм во всех его проявлениях в творчестве актера был для Станиславского необходимым внутренним ощущением, часто своеобразным «контролером» поведения актера на сцене.

Режиссерское мастерство К.С. Станиславского с наибольшей полнотой зафиксировано в книгах: Н.М. Горчаков «Режиссерские уроки Станиславского», В.О. Топорков «Станиславский на репетиции».

Станиславский был величайшим художником-новатором, открывателем новых путей в искусстве. Он всегда что-то ниспровергал, что-то страстно утверждал, пересматривал, нащупывал новое. Вне мучительных творческих поисков и страстного стремления вперед, к новым высотам в искусстве нельзя представить Станиславского ни как художника, ни как человека. Он был живым олицетворением беспокойного духа исканий в театре, беспощадной самокритики художника, высокого и требовательного отношения к искусству. Он умел видеть и находить в своем творчестве недостатки даже тогда, когда другим оно казалось образцом совершенства.

Человек кристальной душевной чистоты, Станиславский не признавал никаких компромиссов в осуществлении воспитательных задач театра. Он был непримирим к тем, кто превращал сцену в средство удовлетворения своего маленького актерского самолюбия. Презирая погоню за славой, за успехом ради успеха, он утверждал любовь к творчеству, служение общественным задачам, близость искусства народу. Станиславский всю жизнь боролся за передовое идейное реалистическое искусство, за развитие и утверждение русской национальной школы актерской игры. В этой борьбе во всем блеске раскрылся могучий талант Станиславского, его творческие и общественные устремления. Как художник и мыслитель Станиславский вырос на почве русской демократической культуры. Он законный преемник и продолжатель лучших традиций русского реалистического искусства XIX века, традиций Пушкина, Гоголя, Щепкина, Островского. Ему были близки и дороги эстетические воззрения великих русских революционных демократов – Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Они определили характер и направленность всех его творческих исканий. [6, 35]

Станиславский, олицетворявший собою лучшие реалистические традиции русского сценического искусства, глубоко разработал многие вопросы эстетики советского театра и одним из первых применил метод социалистического реализма на практике. Утверждение в сценическом искусстве социалистического реализма как качественно новой и высшей ступени в развитии реалистического искусства составило главный смысл и содержание его деятельности в советском театре.

Глава 2. Развитие отечественной режиссуры

режиссерский искусство театр станиславский

2.1 Формирование новых течений в русской режиссуре

Было бы ошибкой думать, что проявившееся с такой силой и блеском в деятельности Московского Художественного театра натуралистическое и психологическое движение захватило и все остальные русские театры, и что никакое иное направление не разнообразило жизни сценического искусства начала XX века.

Напротив, сценический натурализм очень скоро вызвал против себя мощный протест, значительность которого заключалась не только в том, что он искал новых путей и новых средств выразительности в театральном искусстве, но главным образом в том, что он явился откликом новых взглядов, вкусов, верований, целым роем ворвавшихся в жизнь и в искусство и заполонивших также и театр. Вследствие этого, новое направление с самого начала не было узкотеатральным техническим начинанием: его интерес, смысл и цели были гораздо шире и заключались в отражении нового мироощущения и в приспособлении к нему театрального аппарата. Театральная революция разразилась задолго до того, как прозвучали лозунги революции политической, еще в самом начале нашего столетия.

Вторжение новых веяний в театр ознаменовывается созданием целого ряда идеологических построений, оправдывающих их цели и сущность. Символизм и декадентство, подобно всяким школам, швыряют разные манифесты, строят теории, приобретающие значение почти столь же важное, как и сами сценические реализации, которые очень часто стояли много ниже их философских обоснований.

Этот преизбыток идеологии объясняется, прежде всего, тем, что новые школы ставили театру задачи, прежде ему неведомые и едва ли вполне осуществимые. Покуда театр принимался, как «подражание природе», изображение или преображение ее, все было сравнительно просто и ясно. Натуралистические излишества можно было объяснить увлечением, крайностью, писаные декорации и бутафорские предметы на место реальных вещей – назвать неизбежной условностью, – и все оставалось на своем месте, авторы продолжали создавать людей, актеры изображали людские страсти. Но как только эта формула признавалась неудовлетворительной, как только реальность изгонялась из жизни, лишь мистическая сущность которой служила предметом искусства, так становилось необходимым создать и новую театральную эстетику, и переделать весь театральный механизм, такой неизменно вещественный, пересоздать и актера, непременно и всегда реального. Новое искусство, усталое от плоскостей реализма, искало более широких заданий, ставило себе более возвышенные цели, и проблемы мировые, отвлеченные, идея Бога и рока вновь наполняют его. И чем более тяготилось оно фотографической копией действительности, показываемой театром натуралистическим, чем более оно задыхалось в «музее восковых фигур», куда увлекал его этот театр в погоне за реалистической детализацией, тем с большей страстностью мечтало оно о театре античном, о происхождении которого из религиозного культа проникновенно поведал Ницше, властитель тогдашних дум, и который сливал зрителей и исполнителей в едином молитвенном пафосе, питаемом вековечными проблемами мифа и религии.

Практически, театр еще находился в самом начале пути, и для его работников задачей было: создать новое искусство театра, основанное на отрицании натурализма. Богатая дарованиями плеяда режиссеров, непрерывно пополнявшаяся все новыми и новыми силами, бросается в эту борьбу. Их цели, приемы, методы далеко не однородны, напротив, они часто вступают между собой в острые разногласия и резкие столкновения. Но все они объединены этой чертой: враждой к натурализму, и еще: признанием самоценности и независимости театрального искусства, и из всего их значительного количества мы в дальнейшем остановимся на тех четырех, которые достигли наибольших сценических побед и которые отразили в своей деятельности и взглядах с отчетливейшей рельефностью различные стороны нового театра.

.2 «Условный театр» В. Э. Мейерхольда

Всеволод Эмильевич Мейерхольд и никто иной – именно он, вечно ищущий и никогда не останавливающийся, грандиозный даже в своих ошибках, – был одним из первых режиссеров-коммунистов, был глашатаем и провозвестником партийного искусства, искусства, принадлежащего народу и ведущего народ за собой властно и неудержимо.

В тот момент, когда многие еще колебались в выборе своего пути, Мейерхольд, разрывая со многими старыми друзьями, откровенно и точно признал для себя единственным и подлинным путем создание политического театра.

Как все гениальные люди, Всеволод Эмильевич был сложен. Как все первооткрыватели и пролагатели новых путей, он был настойчив, изобретателен и смел. Как истинный талант, он был несравненно беспредельно щедр: сундук с его сокровищами никогда не запирался. Из него брали, не стесняясь, и берут по сей день.

В грубых чертах весь пройденный Мейерхольдом режиссерский путь распадается на три части. «Вся история деятельности Мейерхольда, – говорит Б. Гусман в статье “На переломе”, – разбивается, примерно, на следующие три, неравномерных по времени, периода: если рассматривать всю его дореволюционную деятельность, как первую ступень диалектической триады – тезис, то пооктябрьские постановки заключают в себе все черты второй диалектической ступени – антитезиса, а его дальнейшие постановки – дают нам все элементы синтеза». [4, 12]

Быть может, вся сила Мейерхольда и заключается в том, что он никогда не мог остановиться на какой-нибудь определенной, раз на всегда установившейся теории и вечно стремился все к новым и новым берегам. Мейерхольд по самой природе своей – режиссер-бунтарь, поставивший театр дыбом и сокрушивший основы старого театра, приблизив его к живой действительности превратив его из праздной забавы в одно из орудий общекультурного строительства.

Если МХАТ был театром отгородившейся от живой жизни вымирающей интеллигенции, то театр Мейерхольда стремится слиться с жизнью и стать орудием борьбы в руках нового «хозяина жизни» – пролетариата.

Режиссер в его лице перестает быть механическим исполнителем воли литератора-драматурга. Он становится творцом, организатором спектакля в целом, включая сюда и драматургический материал, который подвергается переработке долженствующей вскрыть Творческий замысел, вкладываемый им в спектакль.

Начальным толчком в направлении условного театра для Мейерхольда стали его эстетические разногласия и творческий разрыв с К.С. Станиславским, к этому времени – уже приобретшим мировую известность в качестве режиссера реалистического направления. Кардинально изменив свои творческие приоритеты, Мейерхольд обрушился на метод сценического реализма, которому отдал несколько лет своей работы в МХТ. Перемена позиции потребовала от Мейерхольда серьезного уровня полемики: противопоставление высокому художественному авторитету Станиславского требовало столь же высокого художественно-теоретического авторитета. Потому Мейерхольд много работал над такими, предельно условными театральными направлениями, как комедия Дель Арте и традиционный японский театр – Но и Кабуки. [21, 68]

Важнейшим компонентом в концепции условного театра для Мейерхольда становился зритель – его творческое воображение, которое по данным в спектакле намекам, знаковым и символическим изображениям способно продолжить, достроить общую объемную картину, воспринять мысль и идею спектакля. Условный метод полагает в театре четвертого творца, после автора, актера и режиссера; это – зритель. Условный театр создает такую инсценировку, где зрителю своим воображением, творчески, приходится дорисовывать данные сценой намеки.

«Условный театр таков, что зритель ни одной минуты не забывает, что перед ним актеры, которые играют, а актеры, что перед ними зрительный зал, а под ногами сцена, а по бокам – декорации. Как в картине: глядя на нее, ни на минуту не забываешь, что это – краски, полотно, кисть, а вместе с тем получаешь высшее и просветленное чувство жизни. И даже часто так: чем больше картина, тем сильнее чувство жизни» – писал Мейерхольд в журнале «Весы» в 1907 году.[21, 295]

Главным эстетическим средством условного театра становится его зрительный образ, воплощенный в декорации, костюме, гриме, в пластической выразительности актера и ритме сценического действия. Главным «врагом» условного театра становится жизнеподобие; ни зритель, ни актер не должен забывать, что перед ним – не сколок жизни, но театральное зрелище; не подробно воспроизведенный муляж места действия, но – декорации, построенные на подмостках сцены. Сценическое слово для Мейерхольда становится вторичным, вспомогательным средством изображения; именно это, по мнению режиссера, способно уберечь спектакль.

Условный театр Мейерхольда – это, прежде всего, театр главного творца спектакля – режиссера, в котором локализуются ум, воля и власть. В этом театре неоспоримый диктат режиссера, актеры же, воспитанные в определенной «биомеханической системе», должны стать «строительным материалом», глиной – зеркалом режиссерского замысла.

Мейерхольд менял приемы, отдельные положения, но основные принципы его искусства сохраняли силу. Это – глубокая современность творчества, выражавшаяся иногда в непосредственных откликах на текущие события и всегда в новом взгляде на различные явления жизни. Это – отношение к зрителю как к соучастнику создания спектакля. Это – отказ от мелочного воспроизведения действительности во имя крупных идейно-художественных обобщений и отсюда – стремление к масштабности характеров, чувств, событий. Это – поэтическое восприятие мира, сказывающееся на всей композиции спектакля и в сценических формах. Это – музыкальность, лежащая в основе всего построения действия. А огромный эмоциональный заряд, вносимый Мейерхольдом в каждое творение, придавал особую остроту столкновениям борющихся в спектакле сил – возникали глубокие контрасты глубоко трагедийных и ярко комедийных сцен, неистового напора и мягкого лиризма. Эти и другие контрасты, сочетаясь сочным воплощением конкретных явлений действительности, помогали Мейерхольду строить то, что он называл «условным театром на базе реализма».

.3 Особенности режиссуры А.Я. Таирова

Александр Яковлевич Таиров принадлежит к крупнейшим советским режиссерам, реформаторам советского театрального искусства. Создав в 1914 году Московский Камерный театр, который он назвал театром неореализма, театром эмоционально насыщенных форм, он противопоставил свое начинание засилью мещанского репертуара на сцене в эпоху первой мировой войны, натуралистическому и «условному» театру, мелким темам, мнимым проблемам, сентиментальности, пассивности и мертвенной холодности сценического творчества. Стремясь к «раскрепощению актера», к театру изощренной сценической формы, к синтетическому искусству, он выдвигал в своих ранних спектаклях извечные проблемы трагического и комического, проблемы любви и смерти, утверждал красоту человеческой природы в ее первозданности и красоту в художественном творчестве. А в годы зрелости пришел к глубоким социальным обобщениям, к большим идеям современности, к изображению человеческой личности – сильной, энергической, несгибаемой, в лучших своих созданиях достигая подлинно гармонического слияния содержания и формы. У Таирова был нелегкий путь. Нелегко ему было отказаться от многих своих увлечений – это был человек, фанатически одержимый в каждом своем опыте, эксперименте, в каждом искании. Нелегко ему было и устоять, сохранить свои принципы, часто встречавшие противодействие, – бороться приходилось иногда и в одиночку. Он был новатором – а это нелегко. Предвосхищая многое в будущем театральном искусстве, он создавал произведения дискуссионные, спорные, неровные, ошибался, снова искал, добиваясь своих целей упорно, непрестанно, страстно. В его жизни были и блуждания и неудачи, но были такие вершины, которые двигали современное театральное искусство вперед, оказывая сильное влияние и на зарубежный театр.

Взгляды Таирова формировались в атмосфере исканий, которыми были отмечены уже самые первые годы двадцатого века. Неудовлетворенность действительностью, а не только театральными опытами и экспериментами «натуралистического» и «условного» театра, сказывается и в репертуаре, и в трактовках пьес. Ранние спектакли Таирова несли с собою неприятие обывательщины, буржуазности, неверия; идеалы Таирова тяготели к восславлению человеческой природы, незамутненной, цельной, чистой, сильной в своих естественных эмоциях и влечениях. Так возникал в его работах в Московском Камерном театре, начиная со спектакля «Сакунтала», которым открылся театр, своеобразный пантеизм, утверждение силы чувств, силы человеческой личности, ее извечной красоты. Возникали мотивы, которые потом выльются в мощный поток трагедийного и героического театра.

Главным для Таирова был всегда актер. Его сравнение артиста со скрипкой Страдивариуса – одна из чудесных наград актеру-художнику, владеющему внутренней и внешней техникой своего искусства. Таиров создал школу актерского мастерства, добиваясь виртуозности и свободы художественного актерского искусства. Александр Яковлевич хотел, чтобы на «неореалистической» сцене появился даже не просто актер, но, как он говорил, «сверхактер», наследник и гистрионов и мимов, в чьем творчестве соединились бы музыкальность движения и речи, скульптурность жестов и поз, ритмичность гимнастов и гибкость акробатов. Такому актеру необходимо было работать «в атмосфере объема». Таиров тогда еще не говорил о композиции сценического пространства, как о важном способе выразить смысл той или иной пьесы, – ему важно было достичь того, чтобы сценическая площадка, создаваемая художником-декоратором, была удобна для размещения актеров, чтобы она соответствовала трехмерности актерского тела. И от воспитания актера-виртуоза он шел к воспитанию актера-человека, способного углубить сценический образ своей мыслью, своим знанием жизни, своей всесторонней культурой.

В начале революции в ожесточенных спорах с Мейерхольдом Таиров гордился тем, что в Камерном театре искусство определяют «бодрый, взывающий к радости дух» актера и его «развитое, поющее свои песни тело». [26, 239]

Уже ранние произведения Камерного театра отнюдь не замыкаются сферой интимных, «камерных» чувств и вообще не тяготеют к ним. «Раскрепощение» актера должно было выражать раскрепощение человека. Отказываясь изображать «гимназисток и гимназистов», «Ивана Ивановича и Екатерину Ивановну», Таиров в первые же годы творчества Камерного театра предоставил сцену дерзкому Фигаро, самоотверженному Сирано де Бержераку, Арлекину, который противостоит Королю, страстной Федре, бунтующей Катерине, воюющей Иоанне. Конечно, не надо забывать, что многие подобные персонажи в Камерном театре часто были несколько абстрагированными, а иногда и вовсе абстрактными; впрочем, уже в «Грозе» Таиров начнет воевать с абстракциями в искусстве – воевать с самим собой. И придет к убеждению, что «социальная основа» необходима для того, чтоб раскрыть образ человека на сцене. Но даже в пору абстракций характер их у Таирова – не метерлинковский по содержанию, и это надо помнить. [5, 241] Многие считали Таирова режиссером-диктатором. Так считал и Станиславский, не делавший в этом смысле разницы между Таировым и Мейерхольдом. Противопоставляя тип режиссера-постановщика (к этому типу он относил и Мейерхольда и Таирова) и режиссера – учителя актера, создатель МХАТ утверждал, что в его театре «режиссер является для актера акушером, воспринимающим новое, рождаемое создание актера», тогда как у Мейерхольда и Таирова «режиссер стоит во главе всего, творит единолично, а актер является лишь материалом в руках главного творца». Станиславский считал, что Мейерхольду и Таирову присущ «внешний подход к искусству», а художественникам «внешняя постановка» нужна постольку, «поскольку этого требует внутреннее творчество актера». [15, 32]

«Искусство режиссера выражается главным образом в процессе постановки спектакля. Процесс этот распадается на несколько основных моментов, первым из которых, на мой взгляд, является творческий замысел спектакля. Подлинное театральное действие неизменно вращается между двумя основными полюсами – мистерией и арлекинадой. Но, вращаясь между ними, оно в каждом спектакле, в каждой постановке принимает особые, своеобразные и неповторимые формы. Замыслить форму спектакля, учтя творческий коллектив театра, его силы и запросы, и то действенное устремление, которое лежит в данный момент на его пути, – такова первая задана режиссера. Лишь ощутив и претворив ее, он может приступить к созданию либо отысканию сценария или пьесы». [26, 514]

.4 «Глубокая форма при ярком содержании» в театре Е.Б. Вахтангова

Евгений Багратионович Вахтангов был человеком другого поколения, чем Станиславский и Немирович-Данченко и даже Мейерхольд.

В своих студийных дневниках Вахтангов писал: «Я хочу, чтобы в театре не было имен. Хочу, чтобы зритель в театре не мог разобраться в своих ощущениях, принес бы их домой и жил бы ими долго. Так можно сделать только тогда, когда исполнители (не актеры) раскроют друг перед другом в пьесе свои души без лжи… Изгнать из театра театр. Из пьесы актера. Изгнать грим, костюм». [2, 64]Отличительное свойство режиссерских решений Вахтангова на сцене Студии – это контрастное разделение добра и зла. В Празднике мира эмоциональным центром спектакля стала короткая и хрупкая идиллия дружбы, воцарившаяся во время встречи семьи, где все ссорятся и ненавидят друг друга. Кратковременная идиллия лишь оттенила взаимную ненависть, эгоизм, распад традиционных связей. Эти болезни времени Вахтангов анализировал, беспощадно обнажая надорванные души героев. Немилосердная правда спектакля пугала и потрясала. Эффект внезапного преображения, скачок от вражды и зла к идеалу любви и благоденствия стал одним из важных конструктивных приемов режиссуры Вахтангова.

Отказавшись от поэтики интимно-психологического и бытового театра, Вахтангов при этом сохранил законы искусства переживания и органики актерского существования. В этом направлении проходили важнейшие поиски режиссера, включая и его последние шедевры: "Принцесса Турандот" Карла Гоцци и "Гадибука" С.Анского (С.А.Рапопорта), поставленные в 1922 году.[10, 48]

Вахтангов утверждал необходимость нового сценического языка, соответствующего времени. Своим творчеством режиссер доказывал, что искусство переживания, жизненная правда и истина страстей могут и должны воплощаться в формах надбытового, гротескного, ярко театрального спектакля.

Режиссера вела к новой эстетике не интуиция, а четкое понимание цели театрального искусства, которое он рассматривал в тесной связи с революционной действительностью. «Эта революция требует от нас хороших голосов, сценичности, особого темперамента и всего прочего, что относится к выразительности».[14, 88]

Вахтангов остро чувствовал поэтику игрового театра, его открытую условность, импровизационность. В таком театре многое от древних истоков сцены, народных игрищ, площадных и балаганных зрелищ. Игрой, кажется, заряжен воздух России 1920-х. А парадокс состоит в том, что 1921 год, голодный и холодный, и как будто вовсе не располагающий к веселью. Но несмотря ни на что, люди этой эпохи преисполнены романтическим настроением. Принцип «открытой игры» становится принципом Турандот. Игра актера со зрителем, с театральным образом, с маской становится основой спектакля. Спектакля-праздника. А праздник на то и праздник, что все меняется местами. И артисты Вахтангова играют трагедию комедийными средствами. Спектакль был задуман как эксперимент в области актерской техники, сложен по заданию: студийцы должны были одновременно играть и самих себя, и артистов итальянской комедии масок, разыгрывающих сказку Гоцци, и, наконец, самих персонажей. Спектакль строился и репетировался импровизационно, включал в себя репризы на тему дня, интермедии-пантомимы, сознательные иронические выходы и роли при условии максимальной актерской искренности и правды переживания. Режиссер настаивает и добивается от исполнителей подлинного перевоплощения и подлинного переживания в роли. Но сам Вахтангов не считал, что Турандот – это неизменный сценический канон, полагая что всякий раз форма спектакля должна быть найдена заново.

Вахтангов учил, что всякая идея требует своей формы выявления и, стало быть, каждая пьеса каждого автора требует своей формы театрального воплощения, формы, присущей именно данной пьесе данного автора. Вот почему форма спектакля должна быть прежде всего органически связана с сущностью данного произведения того или иного драматурга. Во-вторых, форма данного спектакля должна удовлетворять требования современности: она должна заключать в себе современное отношение театра к тому материалу, который дан автором. И наконец, в-третьих, форма каждого спектакля должна быть органической, естественной и неотъемлемой принадлежностью данного театра, проявлением художественного лица театрального коллектива на данной ступени его творческого развития.

Таким образом, три фактора определяют форму спектакля: автор, современность и театральный коллектив.

Думаю, что это учение Вахтангова сохраняет свое значение и для нас. Оно – теоретический сгусток его творческих устремлений, его символ веры, формула, выражающая квинтэссенцию того подлинно ценного, что заключено было в деятельности Вахтангова в последний период его жизни.

Требовательность к форме неизбежно влечет за собой повышенную требовательность к мастерству, к технике. Вахтангова теперь не удовлетворяет такая актерская игра, достоинства которой исчерпываются внешним сходством с жизненным поведением человека. Он хочет, чтобы его ученики воспитывали в себе не только чувство правды, но еще и чувство формы. В своем единстве, в своей борьбе и в своем взаимопроникновении эти две важнейшие способности актера рождают нечто третье: художественную выразительность. Если раньше Вахтангов требовал от актеров одного – «темперамента от сущности», и поэтому за форму своего сценического поведения актер не нес почти никакой ответственности, то теперь не то – теперь актер отвечает за каждый свой жест, за малейшее движение, за каждую свою интонацию. Так повышенное чувство ответственности за содержание неизбежно повышает в художнике также и чувство ответственности за форму, то есть за стиль, за жанр, за технику, за умение, за мастерство.

Вахтангов учил, что все относящееся к области театральных выразительных средств – звук, слово, фразу, жест, ритм, – все это следует понимать «в особом, театральном смысле, имеющем внутреннее, от природы идущее обосновании».

Стремясь реализовать свои новые взгляды, Вахтангов не зачеркнул того основного, чему он научился в Художественном театре, а именно: способности создавать на сцене органическую жизнь, вызывать в актерах живую правду человеческого чувства или, как любил выражаться Станиславский, создавать подлинную «жизнь человеческого духа роли». Поэтому, какова бы ни была форма поставленных Вахтанговым спектаклей и как бы ни была далека манера актерской игры в этих спектаклях от жизненной повседневности, зритель всегда видел перед собой не мертвые театральные маски, а живые образы, которые мыслили, чувствовали и действовали, оправдывая и наполняя внешнюю форму определенным внутренним содержанием.

«Станиславский и Мейерхольд!.. Синтез тех начал в театральном искусстве, которые символизируются этими двумя именами, – таков театр Вахтангова. Станиславский и Мейерхольд, содержание и форма, правда чувства и театральное выявление – вот что хочет соединить Вахтангов в своем театре. Театр Вахтангова должен, таким образом, явить собою органическое единство “вечных” основ сценического искусства с театральной формой, подсказанной чувством современности».[10, 93]

Глава 3. Послевоенный период отечественной театральной режиссуры

.1 Тенденции советского послевоенного театра

В период «оттепели» искусство стало главным проводником идеологии новой художественной интеллигенции. Именно через искусство художники высказывались по всем актуальным вопросам дня.

Поэтому оно играло не только эстетическую и художественную роль, но, прежде всего, идеологическую, которая была не просто важной, но преувеличенной. Это был чисто советский феномен. Он возник и утвердился еще в сталинскую эпоху, когда искусство и культура были важными социальными институтами, проводящими в жизнь официальную государственную идеологию. Именно на искусство как на средство пропаганды Сталин делал основную ставку. Искусство в период культа личности транслировало все идеи, которые власть хотела донести до народа.

Во второй половине 1960-х годов понятие компании, означавшее не только ближайший круг друзей, но все общество в целом, представлявшее собой большую единую компанию, стало если не исчезать, то, во всяком случае, видоизменяться. В театре, литературе стали появляться свидетельства кризиса компании, ее развала. Появилась даже целая тема, которую активно обсуждали – тема некоммуникабельности. Эта тема возникла именно на острие кризиса, когда прежняя общность обернулась разобщенностью. Эта тема была затронута в одном из последних спектаклей О.Ефремова в "Современнике" – "Чайке" А.Чехова (1970). А также в товстоноговских "Трех сестрах" (1965). Этой теме в определенном смысле было посвящено и "Серсо" В.Славкина в постановке А.Васильева на малой сцене театра на Таганке (1985). [1, 98]

У режиссуры стала исчезать вера и в благую цель истории. В театре появились спектакли, в которых шестидесятники признавались в потере цели и смысла существования ("Иванов" А.Чехова в постановке О.Ефремова во МХАТе). Изменился сам тон высказываний. Если в середине 1950-х годов у таких режиссеров как А.Эфрос, О.Ефремов, общий пафос творчества был жизнеутверждающим и исходил из убежденности в возможностях социальных перемен, то ближе к середине 1960-х в творчестве этих режиссеров этой убежденности оставалось все меньше, в их высказываниях усилились драматические ноты.[1, 52].

Основным качеством героев "оттепельных" авторов была их, как тогда говорили, жизненность. Это и импонировало более всего новой режиссуре – А.Эфросу, О.Ефремову, Г.Товстоногову, которые на раннем этапе видели одну из наиважнейших задач своего творчества в отражении процессов реальной действительности. [1, 36]

В искусстве театра новый этап, как правило, идет под знаком новой драматургии, отражающей новую реальность, выводит нового человека, представителя изменившегося времени. Затем на следующем этапе возникает обобщение. Театр уже не идет за меняющейся жизнью, ибо она уже устоялась, утвердилась в определенных формах и сути, и театр берет ее в целом, в совокупности ее черт и свойств. Этот второй этап можно определить именно как обобщающий, философский или концептуальный, как это было в 1970-е годы.

Для советского народа послевоенная эпоха стала временем мирного, созидательного труда. Послевоенный театр опирался на тот фундамент, который был заложен в первые десятилетия советской сцены. Однако время выдвигало перед театральным искусством новые и сложные вопросы. Театру не всегда удавалось соответствовать той «опережающей» роли искусства, идущего впереди масс, о которой говорил В.И. Ленин. Однако решающие моменты в жизни страны, ее послевоенной истории находили свое страстное и яркое выражение на сценических подмостках. Одна из основных черт развития русского советского театра – движение к многообразию форм и стилей, к выявлению правды жизни на самых разнообразных ее уровнях. Метод социалистического реализма требовал от художников сцены мужества, партийной прямоты в отношениях с действительностью, умения находить и воплощать такие ситуации-конфликты и человеческие характеры, в которых бы отражались основные тенденции и перспективы общественного развития.

Существуя в условиях бурного развития кино и телевидения, театре не только не отошел на периферию зрительских интересов, но еще и упрочил свое положение. Помогая партии в воспитании широких народных масс, театр принимал активное участие в процессе формирования идейно-нравственного облика советского народа.

.2 Г.А. Товстоногов – режиссер-новатор

Творческий путь Георгия Александровича Товстоногова, как и каждого режиссера его поколения, видится сегодня в двойном фокусе: память держит и случайные подробности, преходящие обстоятельства, но есть уже временная удаленность, которая позволяет видеть явления в исторической перспективе, открывает объективный результат художественных исканий выдающегося мастера советской сцены.

Место режиссера, его творческие обязанности и административные права, художественный язык режиссера – все оказывается в центре внимания театральной общественности, становится предметом обсуждений, споров.

Так было и с утверждением ведущей роли режиссера. Разумеется, и Станиславский, и Мейерхольд были руководителями, умевшими определять идейно-художественный курс своих театров. И все же Товстоногов и те режиссеры, которые выступали по этому вопросу, не ломились в открытую дверь, отстаивая права режиссера-руководителя. Нужно было разбудить самостоятельность и волю режиссера – открыть перед ним свободное поле поиска, сломить некий психологический барьер, удерживавший режиссерскую самостоятельность и фантазию. Замена поста художественного руководителя должностью главного режиссера говорила о некотором ущемлении прав творческого руководителя театра, ограничении его власти. Штатное расписание отражало творческое положение режиссера, делившего обязанности и ответственность художественного руководителя с художественным советом или директором.

История его реформаторской деятельности в БДТ – особая история. Товстоногов вывел на сцену новое поколение актеров, единых в понимании искусства театра, обладающих яркой творческой самобытностью. Нужно отметить также, что школу Товстоногова прошли в тбилисском и ленинградском театральных институтах и в БДТ многие режиссеры, занимающие ныне видное место в нашем сценическом искусстве: М. Туманишвили, Г. Лордкипанидзе, З. Корогодский, И. Владимиров, М. Рехельс, Р. Агамирзян, Р. Сирота и многие другие. [22, 62]

Позднее, когда авторитет главного режиссера приобретает весомость авторитета художественного руководителя, хотя в штатном расписании все остается по-прежнему, Товстоногов скажет, что XX век – это век атома и режиссуры. Право на шутливую и гордую фразу нужно было завоевать, делом поднимая значение режиссера в театре.

Поучительность художественного пути и опыта Товстоногова решающим образом обеспечивается творческой принципиальностью и последовательностью проведения в жизнь всем как будто известных принципов, смелостью последовательности, – хочется сказать.

С первых же шагов в Большом драматическом театре он делает реальным то, что в большинстве других театров остается лишь благим пожеланием, старательно выдаваемым за действительность. Призыв к театру единомышленников осуществляется сразу и решительно, тезис о театре высокой литературы становится неколебимой реальностью, верность системе Станиславского воплощается в творческой практике каждодневно. Новаторский смысл работы Товстоногова обеспечен этой последовательностью. Она же создает те чистые линии художественной жизни театра, которые позволяют говорить о школе, о направлении. Непоследовательность не создаст направления, школа невозможна без реального выполнения ее «правил».

Новаторство Товстоногова, при всей «традиционности» его методологических принципов, вырисовывается еще более ясно при сопоставлении с общими закономерностями развития русского и советского театрального искусства.

Режиссер как бы угадывает те главные, не подверженные заманчивой моде тенденции, которые лежат в основе процесса исторического развития театрального искусства.

Товстоногов выступал против схематичного, вульгарного, упрощенного понимания роли искусства и утверждал, что «современность произведения – в раскрытии процессов и характеров людей, которые преображаются в них, в раскрытии идей, возникающих только сейчас, в 60-е годы XX столетия, а не в констатации того или иного факта». [28, 116]

Работая над современной темой, над характерами сегодняшних героев, Товстоногов ни на минуту не отходил от принципов реализма в том их сценическом понимании, которое опирается на эстетические принципы и художественную практику Станиславского. Это важно подчеркнуть, ибо значение его творчества определено и тем, что в годы, когда увлечение условным, метафорическим театром становилось подчас модой, когда была сильна тенденция некритического восприятия приемов режиссуры 1920-х годов, когда проблема занавеса или открытой сцены возводилась чуть ли не в единственную примету современного стиля, он, как и Б. Бабочкин, Ю. Завадский, О. Ефремов и ряд других крупных мастеров нашей режиссуры, последовательно, художественно убедительно и глубоко отстаивал театр правды, реализма, театр переживания. «Произведение может быть героическим, патетическим, сатирическим, лирическим, каким угодно. Речь идет не о сужении жанров, – писал Товстоногов, – не о сведении их только к психологическим пьесам, а о том, чтобы в произведениях любого жанра проникать в человеческую психологию».[27, 263]

Режиссерский дар Товстоногова глубочайше серьезен. Фантазия покорна интеллекту, темперамент обуздан логикой, изобретательность послушна волевому напору, без колебаний отвергающему любые выдумки, даже и соблазнительные, но посторонние, уводящие от намеченной цели. Такая сосредоточенная энергия связана пристрастием к решениям крайним, предельным, к остроте и нервной напряженности очертаний спектакля. Туда, где он предчувствует правду, Товстоногов устремляется очертя голову, безоглядно, готовый любой ценой оплатить доступ «до оснований, до корней, до сердцевины». Создатель композиций проблемных, вбирающихся в себя непримиримое противоборство идей, Товстоногов испытывает характерную неприязнь к режиссерскому кокетству. Ирония часто сквозит в его искусстве, подвергая сомнению людей, их дела и слова, но она никогда не бывает скептически направлена против хода собственной мысли художника. Двусмысленность иронической театральности – не для него. Прием как таковой ему просто не интересен. В средствах выразительности Товстоногов разборчив, даже привередлив.

К решению проблем, выдвигаемых действительностью и драмой, режиссер приближается настойчиво, медленно, кругами, подступает к ним снова и снова. Его искусство полно предчувствий и предвестий, и в паузах спектаклей постепенно накапливается электричество неизбежной грозы. Товстоногов – организатор бурь. Он сам должен исподволь создать напряжение, которое рано или поздно разрядится раскатами грома, ударами молний, и в их ослепительном свете нам откроется правда.

Весь многосложный механизм спектакля сконструирован ради одного момента, ибо это – момент истины. Композиции Товстоногова – жесткие, тщательно рассчитанные, выверенные по метроному. Тут всякое лыко в строку, само малейшее движение заранее предуказано. Однако прочный режиссерский каркас постановки непременно предусматривает такие вот важнейшие мгновения, миги полной актерской свободы. Режиссерское владычество не тяготит и не сковывает артиста. Актер знает: настанет секунда, когда рука Товстоногова неумолимо, но легко толкнет его вперед, туда, куда и сам он рвется, – на самосожжение игры. Неоспоримая истина страстей рождается на театре только так: в счастливой муке актера, которому в этот момент все дозволено – и прибавить, и убавить. Эта мука и это счастье пред уготованы артистам БДТ во всех спектаклях. Не потому ли так сильна и так популярна когорта артистов, Товстоноговым выпестованных?

Многозначность и объективность – главные признаки товстоноговской режиссуры. Личность режиссера полностью растворена в спектакле, который им выстроен и управляем. Товстоногов скрыт за своими образами персонажами, не спешит превознести одного, принизить другого, радушно обняться с героем и презрительно отвернуться от подлеца. Когда шумному, а когда тихому, когда единому, а когда и дробно-капризному движению жизни в спектаклях дана полная воля, и в этом потоке Товстоногову сперва необходимо бывает найти связность, логику, определить скрепы между людьми, событиями, коллизиями, показать, как – и почему – одно из другого вытекает, а после уж обозначить разрывы, трагические провалы или комедийные рытвины, отделяющие правду от кривды, мертвенное и обреченное – от жизнеспособного, жизнетворного. Великий художник всегда опережает время.

Спектакли Товстоногова насыщались таким количеством тончайших нитей, линий и взаимосвязей, что изъятие одного из актёров моментально разрушало выверенную и выстроенную систему отношений, композицию, его ходы. Мы были его палитрой, тщательно подобранным оркестром, каждый инструмент в котором имел свой, только ему присущий тембр. Такова была его режиссура.

.3 А.А. Гончаров – Дон Кихот отечественной сцены

А.А. Гончаров, убежденный приверженец психологического театра, среди всех великих мастеров прошлого чтил, прежде всего, К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Вместе с тем Гончаров явился современным художником, чутко отзывающимся на все современное в жизни и в искусстве, ревниво отстаивающим самостоятельность и преимущества сцены во времена расцвета кино и телевидения. Одна из кардинальных его забот – найти такие выразительные средства, чтобы не хуже, а лучше кинематографа и телевидения показать человека «крупным планом». Без активных поисков образных средств сценической выразительности обречен на бесплодность любой этап подготовки спектакля, начиная с его замысла.

«Равнодушно-бесстрастное, инертное отношение к жизни противоречит самой действительности, активной природе театра» – говорил Андрей Александрович. [12, 18]

Одна из главных проблем, решаемых Гончаровым на репетициях – поиск героя, способного надежно повести за собой эмоции современных зрителей. Но далеко не все герои пьес, выбранных режиссером для сценического воплощения, полностью соответствовали его творческим намерениям. И тогда приходилось уже режиссерскими средствами сближать «действительность пьесы» со своим «драматургическим идеалом». [7, 164]

«Женитьба Белугина» А.Островского и Н. Соловьева – первая работа Андрей Александровича в театре Сатиры, куда Н. М. Горчаков, учитель Гончарова по ГИТИСу, пригласил своего ученика.

Гончаров был ярым поборником художественной дисциплины и добивался ее соблюдения в своих постановках не хуже своего учителя. Уже тогда, в театре Сатиры, начинающий режиссер не останавливался перед тем, чтобы нарушить добрые отношения с маститыми актерами или даже дирекцией театра, если, как ему казалось, это полезно для творчества. «Интересы искусства превыше всего! Все остальное – второстепенно!» [7, 64]

Возможно, именно здесь Гончаров усвоил пристрастие к искусству яркому и энергичному, укрепил свою любовь к чувству юмора в себе и в других и чуткость к восприятиям зрителей.

Уже в «Женитьбе Белугина» Гончаров укрупнял и обострял события пьесы, приближая их к современным зрителям. Недаром он и учился у А.Д. Попова – под его руководством проходил режиссерскую практику. В этом спектакле немалое значение придавалось «игровым паузам», «зонам молчания», заполненным, выразительным действием.

После «Женитьбы Белугина» последовали постановки советских водевилей, весьма благосклонно встреченные и зрителями, и прессой. Уже заговорили о мастерстве молодого режиссера, о том, что подчерк у него свой и очень заметный.

В 1949 году Гончарова пригласил А.М. Лобанов, главный режиссер Театра им. Ермоловой, на постановку комедии Тирсо де Молина «Благочестивая Марта». Впоследствии Гончаров так рассказывал о своём замысле: «Я задумал показать нищую, голодную, выжженную солнцем Испанию, раздираемую внутренними противоречиями. Мне виделись несостоятельные потуги разорившихся дворян изображать величие на голодный желудок…, колоритные народные характеры».

Невеселая история с игривой «Благочестивой Мартой» наверняка переживалась бы молодым режиссером сильнее, если бы не встреча с А.М. Лобановым. Андрея Михайловича порой обвиняли в «жанризме»: любителей прямолинейности или неприкрытой назидательности в искусстве сбивало с толку полнокровность жизни, выносимая режиссером на сцену. Школа Лобанова – это, прежде всего, художественное открытие подспудных мотивов человеческого поведения, умение их выявить в образном и увлекательном сценическом действии.

На новом этапе творчества Гончарова общественностью были замечены постановки «Европейской хроники» А. Арбузова в Театре им. Ермоловой (1953), «Опасного спутника» А. Салынского (1954), инсценировки романа В. Кина «По ту сторону» (1957) (оба спектакля в Малом театре). В этих работах Гончарову впервые удалось по-своему претворить некоторые уроки Лобанова – с помощью так называемых «режиссерских акцентов» придать действию большую динамичность, выразительность.

Впервые самобытность и уже достигнутое мастерство, яркая режиссерская индивидуальность отчетливо проявились, когда Гончаров возглавил Московский драматический театра и поставил драму А. Миллера «Вид с моста».

«Вид с моста» стал для Андрея Александровича вехой на пути постижения тайн сценических темпо-ритмов. Режиссер чутко следил за «монтажными стыками» звеньев действия, не допуская ни на секунду бесполезной траты сценического времени. В спектакле ощущался незаурядный темперамент постановщика.

Все, кто работал с Гончаровым, знают, что каждая его репетиция – сама по себе своеобразный спектакль. На репетициях творческая энергия режиссера проявлялась зримо, почти физически ощутимо: она проявлялась в нескончаемых проходах и пробежках Гончарова по зрительному залу и сцене, в смене ритмов его подсказов актерам, соответствующих ритмам данных эпизодов, и во множестве сравнений, метафор, ассоциаций, парадоксов, призванных сблизить воображение исполнителей с режиссерским видением будущего образа.

Весьма существенно для режиссуры Гончарова – и во времена постановки «Вида с моста» и после – стремление и умение находить и выражать неожиданные и вместе с тем точные подтексты реплик.

Постановочная интенсивность режиссерских изысканий для Андрея Александровича, как правило, вспомогательна по отношению к пристрастно выражаемой в спектакле «жизни человеческого духа», к ее выявлению образным сценическим действием.

Гончаров ищет свою трактовку пьесы, подчеркивая или, наоборот, затушевывая те или иные особенности поведения действующих лиц.